喪服を準備する場面で「長襦袢はどれを選んだらいいの?」「黒留袖と喪服の長襦袢は同じですか?」と迷っていませんか。急なことで慌ててしまい、長襦袢はなんでもいいのかな、と考えてしまうお気持ち、とてもよく分かります。

結論から言うと、喪服と留袖で使う長襦袢は基本的に別物であり、兼用する場合はいくつかのルールと注意点があります。ただし、喪服の長襦袢の色は?と聞かれれば白が基本ですし、留袖の長襦袢は白ですか、という問いにも単純には答えられない側面があるのです。

例えば、黒留袖の長襦袢にピンクを選ぶのはマナー違反ですし、色留袖長襦袢色にはまた別の選び方があります。この記事では、喪服長襦袢違いの基本から、喪服の長襦袢に合わせる地紋や半衿、さらには留袖の長襦袢の半襟の付け方まで、分かりやすく解説します。

慶弔両用長襦袢の選び方から、成人式で長襦袢は必要ですか?といった疑問まで、あなたの悩みをスッキリ解決しますね。

この記事のポイント

- 喪服と留袖における長襦袢の基本的な違い

- TPOに合わせた長襦袢の色や柄、素材の選び方

- 半衿や地紋といった小物のマナーと合わせ方

- 慶弔両用で使える長襦袢の注意点と選び方

こんにちは、終活・相続の専門家やえです!

着物の世界って、奥が深くて少し難しく感じますよね。特に喪服のようなフォーマルな着物は、マナーが気になってしまうもの。でも大丈夫です!ポイントさえ押さえれば、自信を持って準備できますよ。

この記事で、あなたの「どうしよう?」を「なるほど!」に変えるお手伝いをさせてくださいね。ちなみに、こうした終活の一環として、いざという時のための装いを確認しておくのもおすすめです。

喪服長襦袢違いを理解するための基本知識

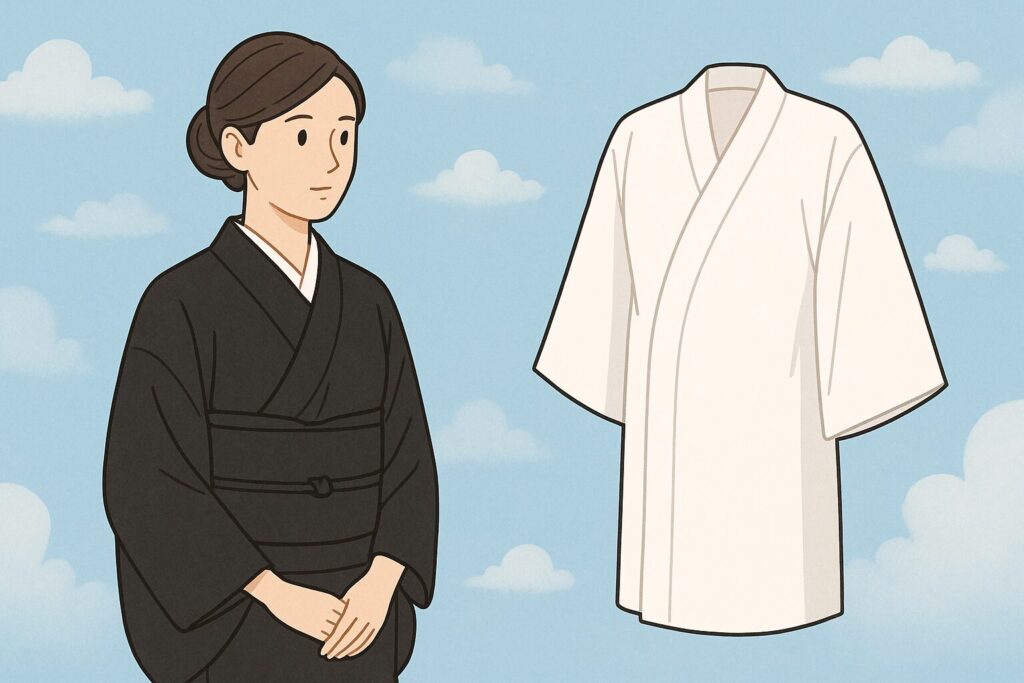

黒留袖と喪服の長襦袢は同じですか?

多くの方が疑問に思われる「黒留袖と喪服の長襦袢は同じもので良いのか?」という点についてですが、これは非常に重要なポイントです。結論を先に言うと、条件付きで兼用は可能ですが、本来は別のものとして準備するのが望ましい、というのが私の考えです。

その理由は、おっしゃる通り、黒留袖も正式な喪服(五つ紋付き)も、着物の中で最も格式の高い「第一礼装」に分類されるからです。このため、どちらも「白無地の長襦袢」を合わせるのが正式なマナーとされています。

お祝いの席の代表である黒留袖と、悲しみの席の喪服で同じものを使うことに、心情的な抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、着物の「格」という視点では共通しているのですね。

ただし、兼用を考える上で最大の注意点が、生地に織り込まれた模様である「地紋(じもん)」です。黒留袖用にあつらえた長襦袢には、鶴や亀、松竹梅、宝尽くしといった、長寿や繁栄を願うおめでたい吉祥文様が地紋として入っていることがよくあります。これを喪服に合わせるのは、故人やご遺族に対して失礼にあたるため、避けなければなりません。

兼用の注意点

もし兼用を前提に一枚用意するのであれば、地紋が流水、雲、紗綾形(さやがた)、波文様といった、慶弔どちらにも解釈できる柄のもの、あるいは完全な無地の白い長襦袢を選びましょう。

逆に言えば、喪服専用に用意した無地や控えめな地紋の白い長襦袢であれば、黒留袖に合わせてもマナー違反にはなりません。ただ、心情的に気になる場合は、やはり別々に用意するのが一番安心ですね。

このように、ルール上は兼用可能であっても、地紋という細やかな部分にまで配慮することが、大人の女性としての嗜みと言えるでしょう。

そもそも長襦袢はなんでもいいの?

「長襦袢は着物の下に着るものだから、外からは見えないし何でもいいのでは?」というお声、本当によく分かります。洋服で言えばインナーのようなものですから、そう考えてしまうのも無理はありません。

しかし、着物における長襦袢は、単なる下着以上の重要な役割をいくつも担っているんですよ。

長襦袢の主な役割を、もう少し詳しく見てみましょう。

- 着物を汚れから守る保護具の役割

汗や皮脂が、高価で繊細な正絹の着物に直接付着するのを防いでくれます。着物は洋服のように頻繁にクリーニングに出せるものではありませんから、長襦袢が「盾」となって着物本体の寿命を延ばしてくれる、非常に実用的な役割があるのです。 - 美しい着姿を作る土台の役割

長襦袢は、着物の滑りを良くして裾さばきを軽やかにし、歩き姿を美しく見せる効果があります。それだけでなく、着付けの際に最も重要とも言える襟元のラインを決定づける土台になります。

長襦袢の衿がしっかりしていないと、どんなに良い着物を着ていてもだらしない印象になってしまうほど、仕上がりを左右する重要なパーツです。 - 快適な着心地を保つ体温調節の役割

日本の四季に合わせて、長襦袢の素材を変えることで、着物の中の環境を快適に保つことができます。夏には汗をよく吸い、風を通す絽(ろ)や麻の素材を、冬には保温性の高い袷(あわせ)仕立てのものを選ぶなど、体温調節の機能も担っています。

肌襦袢と長襦袢の違いとは?

ちなみに、長襦袢の下には「肌襦袢(はだじゅばん)」という、直接肌に触れる下着を着用します。こちらは汗取りが主な目的で、綿などの洗いやすい素材でできています。「肌襦袢→長襦袢→着物」の順番で重ね着をするのが基本のスタイルです。

これだけの役割を考えると、決して「なんでもいい」わけではないことがお分かりいただけるかと思います。法事などのフォーマルな場面でのマナーが最優先されますが、見えない部分へのこだわりこそが、着物姿全体の品格に繋がるのです。

喪服の長襦袢の色は白色が基本です

前述の通り、喪服に合わせる長襦袢の色は、議論の余地なく「白」が唯一の正解です。これは、弔事という厳粛な場において、清浄無垢や故人の新たな旅立ちを表す色として、白が伝統的に用いられてきたためです。

ここで注意したいのは、白の色味です。アイボリーや生成り、ごく薄いクリーム色なども広義では白の仲間ですが、喪服に合わせる場合は純白(ピュアホワイト)を選びましょう。他の色が混ざっている印象を与えるものは避けるのが無難です。

また、紫や深緑、ねずみ色といった黒以外の「色喪服」を着用する場合も、合わせる長襦袢や半衿、足袋といった小物はすべて白で統一するのがルールです。着物の色に関わらず、弔事の装いでは白が基本と覚えておきましょう。

素材については、格式を重んじるなら光沢が美しい正絹(しょうけん)の綸子(りんず)が最も正式です。しかし、現代ではお手入れのしやすさから、家庭で洗濯できる高品質なポリエステル素材の長襦袢も多く作られています。

格式を最優先すべき場では正絹が望ましいですが、急な弔事で準備が間に合わない場合や、その後の管理の手間を考えると、ポリエステルも非常に有効な選択肢となります。素材の格式よりも、まずは色が純白であることを最優先して準備を進めましょう。

万が一、社会人で喪服を持っていない場合は、こうした小物もセットでレンタルできることが多いので安心してくださいね。

| 素材 | 特徴 | メリット・デメリット |

|---|---|---|

| 正絹(シルク) | 光沢が美しく、静電気が起きにくい。着心地が良い。 | メリット:最上級の格式、肌触りが良い。 デメリット:高価、手入れに専門知識が必要(クリーニング代がかかる)、黄変しやすい。 |

| ポリエステル | 丈夫でシワになりにくい。家庭で洗濯できる。 | メリット:安価、手入れが非常に楽、耐久性が高い。 デメリット:静電気が起きやすい、正絹に比べると着心地が劣る場合がある。 |

留袖の長襦袢は白ですかという疑問

「留袖の長襦袢は白ですか?」というご質問、とても多いのですが、これは留袖の種類によって答えが少し変わってきます。ひとくちに留袖と言っても、「黒留袖」と「色留袖」の二種類があるからです。

まず、既婚女性の第一礼装として最も格式が高い黒留袖の場合、長襦袢は「白」が絶対的なルールです。これは喪服と同様に、儀式の場で最も高い敬意を表すための決まりごとです。白地に、おめでたい意味を持つ吉祥文様の地紋が入ったものを選ぶのが一般的ですね。

一方で、黒以外の地色で裾模様がある色留袖は、少し柔軟な考え方ができます。色留袖は、入れる紋の数によって格式が変わり、着用できるシーンも広がるためです。

色留袖の格式と長襦袢の選び方

- 第一礼装として着る場合(五つ紋)

結婚式で新郎新婦の姉妹など、主役に近しい立場で着用する場合です。このときは黒留袖と同格の扱いになるため、長襦袢も白を合わせるのが最も正式で間違いありません。 - 準礼装として着る場合(三つ紋・一つ紋)

親族以外の立場で結婚式に参列したり、格式のある祝賀会やパーティーに出席したりする場合です。この場合は、白の長襦袢でももちろん良いのですが、着物の地色に合わせてごく淡いピンクやクリーム色、水色、藤色といった上品な淡色の長襦袢を合わせることも許されています。これにより、装いに柔らかさと華やかさが加わります。

このように、同じ「留袖」という名前でも、黒留袖は白一択、色留袖はTPOに応じて色の選択肢が生まれる、と理解しておくと、着物選びがさらに楽しくなりますよ。

慶弔両用長襦袢は存在するのか

「お祝い事にもお悔やみ事にも使える、便利な長襦袢があれば…」そう考えるのは、着物を準備する上でとても自然なことです。結論から言うと、はい、「慶弔両用」として作られ、販売されている長襦袢は存在します。

これらは一枚持っていると、急な弔事の際にも慌てずに済み、また留袖を着用する際にも使えるため、着物を着る機会がそれほど多くない方にとっては非常に合理的で便利なアイテムです。

慶弔両用の長襦袢を選ぶ際のポイントは、これまでお話ししてきた内容の集大成とも言えます。

慶弔両用長襦袢を選ぶための3つのチェックポイント

- 色は「純白」であること

これが大前提です。喪服にも使えるように、生成りやオフホワイトではなく、混じりけのない白を選びます。 - 地紋の柄が「中立的」であること

鶴や亀、松竹梅といったおめでたい吉祥文様はNGです。かといって、弔事専用の柄でも慶事には使いにくい場合があります。そこで、雲、流水、紗綾形、波文様、七宝繋ぎといった、特定の季節感や慶弔の意味合いが強くない、どちらの場面でも通用する古典文様が使われているものを選びましょう。 - 素材を選ぶ

ご自身の着用頻度や、お手入れにかけられる手間を考えて、正絹かポリエステルかを選びます。

呉服店や着物専門のネットショップなどで、「慶弔両用で使える白い長襦袢を探しています」と伝えれば、適切なものを提案してもらえます。賢いお買い物で、着物の準備をスマートに進めたいですね。

黒留袖に長襦袢ピンクはマナー違反?

このご質問には、はっきりと「はい、マナー違反と見なされます」とお答えしなければなりません。黒留袖は、結婚式や披露宴で新郎新婦の母親や仲人夫人が着用する、最も格式の高い第一礼装です。その場にいる誰よりも、礼を尽くし、厳かな気持ちで臨むべき立場であることを示す装いです。

この黒留袖という特別な着物には、長襦袢は「白」を合わせるのが不変のルールです。袖口や振り(袖の開いた部分)から、たとえ淡い色であってもピンクの長襦袢が見えることは、その場の格式を著しく損なう行為と受け取られかねません。それはまるで、公式な式典のモーニングコートの下に、カジュアルな柄シャツを着ているようなものです。

フォーマル度による長襦袢の色の違い

友人として結婚式に参列する際の訪問着や付け下げといった準礼装であれば、淡い色の長襦袢を合わせて、お祝いの気持ちを華やかに表現することは素敵な着こなしです。しかし、主催者側に近い立場となる黒留袖だけは、おしゃれよりも「格式」と「マナー」が最優先される、別格の存在だと考えてください。

もし、黒留袖を着用する機会があり、お手持ちの長襦袢が色物しかない場合は、決して代用しようとせず、レンタルを利用するか、この機会に白い長襦袢を一枚準備することをお勧めします。正しい装いをすることが、相手への最大の敬意となります。

成人式で長襦袢は必要ですか?

はい、成人式で振袖をお召しになるのであれば、長襦袢は絶対に必要不可欠なアイテムです。振袖は、未婚女性の第一礼装であり、日本の伝統衣装の中でも特に華やかで格式の高い着物です。この振袖を美しく着こなすために、長襦袢なしで着用することはありえません。

振袖用の長襦袢には、他の着物の長襦袢とは異なる、いくつかの重要な特徴があります。

- 振袖の袖丈に合った長い袖

振袖の最大の特徴である長い袖(振り)から、別の布地が見えてしまわないように、長襦袢も振袖と全く同じ袖丈、同じ丸みのものが必要になります。寸法が合っていないと、動くたびに中途半端な長さの襦袢の袖が見えてしまい、非常に見栄えが悪くなります。 - 華やかな色や柄

お祝いの席にふさわしく、振袖本体の色や柄に合わせて、淡いピンクや赤、クリーム色、ぼかし染めなど、華やかな色合いのものが多く用いられます。もちろん白でも間違いではありませんが、色物の方がより一層、晴れやかな雰囲気を演出してくれます。

振袖をレンタルまたは購入される場合、通常は振袖に合った寸法の長襦袢がセットになっています。お母様やお姉様の振袖(ママ振袖)を着用される場合は、この長襦袢の寸法がご自身の体格や振袖と合っているか、事前に必ず確認することが大切です。

長襦袢がなければ着付けが始まらないほど重要な準備品ですので、早めにチェックしておきましょう。一般財団法人日本和装協会のウェブサイトなどでも、着付けに必要な小物のリストが紹介されていることがありますので、参考にされると良いでしょう。

(参考:一般財団法人 日本和装協会)

どうでしょう?基本だけでも「なるほど!」と思うポイントがいくつかあったのではないでしょうか。特に黒留袖と喪服の長襦袢が兼用できるというのは、知っていると準備の負担が少し軽くなりますよね。

ここからは、さらに一歩踏み込んで、地紋や半衿といった、より細かい部分の選び方について見ていきましょう!

喪服長襦袢違い|TPOに合わせた選び方のポイント

喪服の長襦袢に適した地紋とは

喪服に合わせる白い長襦袢を選ぶ際、柄のない完全な無地でも全く問題ありません。しかし、生地に織りによって模様を表現した「地紋」が入っているものを選ぶ場合は、その柄に故人を偲ぶ気持ちを込めるという意味で、適切なものを選ぶ配慮が必要です。

弔事の場にふさわしいとされる地紋は、悲しみが繰り返されることを連想させない、穏やかで静かな印象の柄が良いとされています。お祝い事を連想させる華やかなものや、季節感がはっきりしたものは避けましょう。具体的には、以下のような地紋が伝統的に用いられています。

喪服に適した地紋の代表例

| 地紋名 | 特徴・意味合い |

|---|---|

| 流水(りゅうすい) | 流れる水を図案化したもの。「悲しみを水に流す」「清める」という意味合いで使われます。季節を問わない点も弔事に適しています。 |

| 雲 | 空に浮かぶ雲を図案化したもの。仏教では、仏が雲に乗って来迎する様子が描かれることもあり、穏やかで厳かな印象を与えます。 |

| 紗綾形(さやがた) | 卍(まんじ)を斜めに崩して連続させた文様。「不断長久(絶え間なく長く続く)」を意味し、家の繁栄を願う吉祥文様の一つですが、柄行きが控えめなため慶弔問わず使われる格の高い柄です。 |

| 菊、蘭 | 菊や蘭は、気高さや清らかな心を象徴する花として、弔事にも用いられることがあります。そのため、地紋として入っていても問題ないとされています。 |

これらの地紋は、光の加減でようやく分かる程度の、ごく控えめなものです。見えない部分への細やかな心遣いが、故人への敬意とご遺族への配慮を示すことにも繋がります。慶弔両用の長襦袢を選ぶ際にも、この地紋選びが最も重要な判断基準になりますね。

黒留袖の長襦袢の柄選びの注意点

お祝いの席、特に結婚式という晴れやかな場面で着用する黒留袖には、喪服とは対照的に、お祝いの気持ちを表す縁起の良い「吉祥文様」の地紋が入った白い長襦袢を選ぶのが一般的です。見えない部分にもお祝いの心を込める、という日本人らしい奥ゆかしい表現方法と言えるでしょう。

黒留袖の長襦袢の地紋として好まれる代表的な柄には、以下のようなものがあります。

- 鶴亀(つるかめ):「鶴は千年、亀は万年」と言われるように、長寿を象徴する最も代表的な吉祥文様です。新郎新婦やご両家の末永い繁栄を願う気持ちが込められています。

- 松竹梅(しょうちくばい):冬の寒さに耐えることから「歳寒三友」とも呼ばれ、松は不老長寿、竹は子孫繁栄、梅は気高さを表す、非常におめでたい文様です。

- 宝尽くし(たからづくし):打ち出の小槌や巻物、分銅、丁子など、様々な宝物を集めた文様で、富や幸福を招くとされています。

- 御所車(ごしょぐるま)や観世水(かんぜみず):平安時代の貴族の乗り物や、能楽に由来する水の文様など、雅で格調高い柄も第一礼装にふさわしいとされています。

ここでの注意点は、黒留袖自体が裾に豪華な絵羽模様を持つ非常に華やかな着物であるため、長襦袢の地紋はあくまで上品で控えめなものを選ぶことです。柄が大柄で主張が強すぎるものよりも、細やかで格調高い地紋の方が、着物全体の調和を乱さず、奥ゆかしい品格を演出できます。

色留袖長襦袢色の選び方について

前述の通り、色留袖は着物の中でも特に着用シーンが広く、それに伴い長襦袢の選び方にも柔軟性が求められる着物です。選び方のポイントを、もう一度詳しく整理してみましょう。

まず、結婚式に新郎新婦の姉妹や近しい親族として参列する場合など、五つ紋を付けて黒留袖と同格の第一礼装として着用する場合。このときは、迷わず「白」の長襦袢を選びましょう。これが最も正式で、敬意を表す装いとなります。地紋は、黒留袖と同様に吉祥文様を選ぶと良いでしょう。

一方で、ご友人の結婚披露宴への列席や、お子様の入学式・卒業式、叙勲の祝賀会など、三つ紋や一つ紋で準礼装として着用する場合は、コーディネートを楽しむ余裕が生まれます。

準礼装としての色留袖コーディネート術

白の長襦袢で品格を保つのも素敵ですが、着物の地色や柄に使われている色の中から一色を拾い、その色のごくごく淡いパステルカラーの長襦袢を合わせると、非常におしゃれで洗練された印象になります。

例えば、水色の色留袖に描かれた桜の花びらのピンクに合わせて、桜色の長襦袢を選ぶ、といった具合です。ただし、あくまで主役は着物です。長襦袢の色が着物よりも目立ってしまうことのないよう、「着物の地色より淡い色」を鉄則とすることが、上品な着こなしの秘訣です。

このように、TPOと着物の格を理解した上で長襦袢の色を選ぶことで、同じ一枚の色留袖でも、全く異なる表情の着こなしを楽しむことができます。

喪服の長襦袢に合わせる半衿のルール

半衿は、長襦袢の衿に縫い付けて使用する、着付けに欠かせない小物です。顔に最も近い部分にあるため、その選び方は全体の印象を大きく左右しますし、衿元を皮脂や化粧品の汚れから守るという実用的な役割も担っています。喪服の場合、この半衿には厳格なルールがありますので、しっかりと確認しておきましょう。

色と柄

喪服に合わせる半衿は、「白無地」以外は認められません。長襦袢本体と同様、清浄さを表す純白のものを選びます。刺繍や地紋、レースなど、いかなる装飾も入っていない、完全にプレーンな白であることが絶対条件です。

たとえ白地に白糸の刺繍であっても、それはお祝い事の装飾と見なされるため、弔事にはふさわしくありません。葬儀の際は、ネックレスなどのアクセサリーに関するマナーと同様に、華美な装飾は避けるのが基本です。

素材

半衿の素材にも季節感があります。

- 通年用:塩瀬(しおぜ)や羽二重(はぶたえ)といった、地厚で光沢のある正絹の生地が最も正式です。現代では、同様の風合いを持つポリエステル製の洗える半衿も広く使われています。

- 夏用(6月〜9月頃):絽(ろ)と呼ばれる、透け感のある織りの生地を選びます。見た目にも涼やかで、通気性も良いため、夏の暑い時期の弔事には必須です。

急なご不幸で準備をする際は、お手入れが簡単なポリエステル製の白無地半衿を一枚持っておくと非常に重宝します。繰り返しになりますが、素材の格式よりも、まずは「白無地」であるというルールを厳守することが最も重要です。

着物や和装小物を扱うお店のウェブサイトでは、こうしたフォーマル用の小物が詳しく解説されていますので、参考にされると良いでしょう。(例:竺仙などの老舗呉服店の公式サイト)

留袖の長襦袢の半襟の付け方

留袖(黒留袖・色留袖)を着用する際の半衿も、基本は「白」です。これは、第一礼装としての品格と清らかさを保つための基本ルールです。喪服との大きな違いは、刺繍の扱いにあります。

黒留袖や、第一礼装として着る五つ紋の色留袖には、白地に金糸や銀糸で上品な吉祥文様の刺繍が施された半衿を合わせることが許されています。これにより、顔周りが一層明るく、晴れやかで格調高い印象になります。

柄は、松葉や鶴、七宝繋ぎなど、控えめで品の良いものを選びましょう。刺繍の面積が広すぎたり、色糸が多用されていたりする派手なものは避け、あくまで奥ゆかしい華やかさを添える程度に留めるのがポイントです。

準礼装として色留袖を着る場合は、この金銀糸の刺繍半衿のほか、着物の雰囲気に合わせて、ごく淡い色糸を使った上品な刺繍半衿を選ぶこともできます。

半衿の付け方

半衿は、長襦袢の地衿を覆うように沿わせ、縫い目が表から極力見えないように「くけ縫い」という和裁の基本的な手法で縫い付けていきます。このとき、半衿と地衿の間に「衿芯(えりしん)」と呼ばれる、固い芯を入れておくと、衿元がよれずに美しいカーブを保つことができます。

着付けを美容院などにお願いする場合、ほとんどのケースで「半衿を付けた状態でお持ちください」と指示されます。ご自身で付けるのが難しい場合は、呉服店や悉皆(しっかい)屋さんで有料で付けてもらうサービスもありますので、相談してみると良いでしょう。

長襦袢についてよくあるご質問FAQ

-

喪服の長襦袢は夏用と冬用で変える必要はありますか?

-

快適に過ごすためには、季節に合わせた素材の長襦袢を準備するのが理想的です。夏場は絽(ろ)や麻、冬場は袷(あわせ)用のものを選ぶと体温調節がしやすくなります。ただ、近年は空調が完備されていることが多いため、通年用の長襦袢で対応することも可能です。

-

長襦袢なしで喪服を着るのはダメですか?

-

はい、長襦袢なしで着物を着用することは基本的にありません。着物を汗や皮脂から守り、美しい着姿の土台を作るという重要な役割があるため、必ず準備してください。長襦袢は着物とセットで考えるべき必須の小物です。

-

色喪服の場合、長襦袢の色はどうすればいいですか?

-

着物が黒以外の色であっても、喪服であることに変わりはないため、長襦袢は白を選びます。紫やグレーなどの色喪服を着用する際も、合わせる長襦袢や半衿、足袋といった小物はすべて白で統一するのがマナーです。

まとめ:喪服長襦袢違いを理解し正しく選ぶ

最後までお読みいただき、ありがとうございます!喪服と留袖の長襦袢、似ているようで細かな違いがたくさんありましたね。

でも、基本のルールさえ分かれば、もう迷うことはありません。大切なのは、その場にふさわしい装いで、心からの気持ちを表すこと。この記事が、あなたの不安を少しでも和らげるお役に立てたなら、本当に嬉しいです。

- 喪服と黒留袖の長襦袢は第一礼装として「白」が基本

- 兼用は可能だが、喪服にはお祝い事の地紋を避ける必要がある

- 長襦袢は着物を汚れから守り、着姿を美しく見せる必需品

- 喪服の長襦袢の色は純白無地が唯一の正解

- 色留袖は格によって白だけでなく淡い色物の長襦袢も選択可能

- 黒留袖にピンクなど色物の長襦袢を合わせるのはマナー違反

- 振袖には袖丈の合った華やかな長襦袢が不可欠

- 慶弔両用の長襦袢は流水や紗綾形などの中立的な地紋を選ぶ

- 喪服の地紋は流水や雲など穏やかな柄が適している

- 黒留袖の地紋は鶴亀や松竹梅といった吉祥文様が好ましい

- 喪服の半衿は白無地で、刺繍や柄は入れない

- 留袖の半衿は白を基本に、金銀糸の上品な刺繍で華やかさを添える

- 半衿は事前に長襦袢に縫い付けておくのが着付けの準備マナー

- 素材は正絹が正式だが、手入れのしやすいポリエステルも選択肢の一つ

- 季節に合わせて夏用と冬用の素材を使い分けるのが理想

今日からできる!着物の準備アクションプラン

- 手持ちの着物と長襦袢を確認する:まずはお持ちの喪服や留袖、そして長襦袢をタンスから出して、色や地紋を確認してみましょう。

- 慶弔両用を一枚準備する:もし兼用できるものがない場合、いざという時のために「白地」で「流水」や「紗綾形」などの中立的な地紋の長襦袢を一枚用意しておくと、今後の準備がとても楽になります。

- 半衿と付け方を確認する:白い半衿(塩瀬や絽)があるか確認し、付け方が不安なら動画サイトなどで一度予習しておくと、急な場面でも慌てずに済みますよ。

▼あわせて読みたい関連記事▼

お気軽にご相談ください

相続は100人いれば、100通り

唯一無二の最適な相続をご提案いたします

CONTACT

専門家やえさん

- 専門家やえさん

-

堀川 八重(ほりかわ やえ)

大阪不動産・FPサービス株式会社 代表

15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

最新の投稿

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説

相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例

お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説

お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説