「え、お葬式の案内が来たけど、どうしよう…」急な訃報に、正直「葬式行かないのって非常識かな?」って頭をよぎること、ありますよね。私もです!親族の葬儀ならまだしも、会社関係だと迷いますし、ぶっちゃけ「めんどくさいな…」なんて気持ちが芽生えちゃうことも(小声)。

でも、葬式に行かない言い訳はどうする?葬儀欠席理由って正直に言うべき?お通夜に行かない親族への伝え方は?なんて、疑問がぐるぐる。特に、祖母の葬式に行かない孫なんて立場だと、周りの目も気になりますよね。

それに、自分の主義で参列したくない場合や、香典のマナー、そもそも葬儀行かない方がいいケースってあるの?と、悩みは尽きません。

この記事では、そんなあなたの「葬式に不参加は非常識ですか?」というモヤモヤを、笑いと涙(?)、そして具体的なマナー解説でスッキリ解決していきます!後悔しないための、大人の選択を一緒に見つけていきましょう。

この記事のポイント

- 葬式を欠席することが非常識にあたるかどうかが分かる

- 関係性に応じた適切な判断基準を学べる

- 失礼にならない欠席の伝え方とマナーが身につく

- 香典や弔電など、欠席時の具体的な対応方法を理解できる

目次

葬式行かない非常識?関係性から考える判断基準

葬式に不参加は非常識ですか?

まず、一番気になるこのギモンからお答えしますね。結論から言うと、葬儀に参列できないからといって、一概に「非常識だ!」と決めつけられるわけではありません。もちろん、訃報を受けたらできる限り都合をつけて参列するのが基本的なマナーとされています。

その理由は、葬儀が故人との最後のお別れの場であり、遺族の悲しみに寄り添い、お悔やみの気持ちを直接伝える大切な儀式だからです。あなたの顔を見るだけで、慰められるご遺族もいらっしゃいます。

ただ、私たちにはそれぞれ、どうにもならない事情がありますよね。例えば、遠方に住んでいて移動が困難だったり、ご自身の体調が悪かったり、どうしても外せない仕事があったり。そんな「やむを得ない事情」がある場合は、誰もあなたを非常識だとは責めません。大切なのは、行けないからと放置するのではなく、行けないなりの誠意ある対応をすることです。この後の見出しで、その具体的な方法をしっかり解説していきますので、安心してくださいね。

「行かなきゃ!」という気持ちと、「でも行けない…」という現実の板挟み、つらいですよね。でも大丈夫。大切なのは、故人や遺族を想う気持ちです。その気持ちをどう表現するかが、大人の腕の見せ所ですよ!

親族の葬式行かない場合のリスク

友人や会社関係とは少し話が変わってくるのが、親族の葬儀です。正直なところ、関係性が近ければ近いほど、欠席した場合の風当たりは強くなる可能性があります。これは脅しじゃなくて、知っておいてほしい現実としてお伝えしますね。

考えられるリスクやデメリット

今後の親戚付き合いが気まずくなる:法事や結婚式など、親族が集まる場で「あの時、〇〇ちゃん来なかったわね…」なんて、チクリと言われてしまう可能性はゼロではありません。気にしない!と割り切れれば良いのですが、後々まで引きずってしまうことも。

家族の立場が悪くなることも:あなたの欠席が、あなたの親や兄弟の肩身を狭くさせてしまうケースもあります。「あそこの家は付き合いが悪い」なんて思われたら、悲しいですよね。

遺産相続などで話がこじれる…?:これは少しデリケートな話ですが、法定相続人にあたる場合、葬儀に顔を出さないことで「義務を果たしていない」と他の親族から思われ、遺産分割協議などの場で不利な立場になる可能性も、全くないとは言い切れません。

私の担当させていただいたお客様で、こんな方がいらっしゃいました。叔父様の葬儀に「仕事が忙しいから」と欠席されたそうなのですが、その後、いとこ達との関係がギクシャクしてしまったそうです。「あの時、半日でも無理して行っておけば、こんな気まずい思いをしなくて済んだかもしれない」と、とても後悔されていました。

もちろん、これも「やむを得ない事情」があれば話は別です。大切なのは、欠席の判断をする前に、これらのリスクを一度冷静に考えてみること。そして、もし欠席すると決めたなら、より丁寧なフォローが必要になる、と心に留めておいてくださいね。

祖母の葬式に行かない孫の判断とその後

「おばあちゃん、大好きだったけど…」。祖母の葬式に行かない孫、という立場は、特に心の葛藤が大きいかもしれませんね。親や叔父叔母ほど直接的な責任はないけれど、故人との思い出はたくさんある…。すごくよく分かります。

ここで考えてほしいのは、「行かないことで、自分が後悔しないか?」という一点です。葬儀は、故人のためだけではなく、残された人たちが気持ちに区切りをつけるための儀式でもあります。

後悔しないためのチェックポイント

- おばあちゃんの顔を、最後にもう一度見ておきたいと思わないか?

- 参列しないことで「冷たい孫だ」と思われないか、心配ではないか?

- おじいちゃんや、お父さんお母さん、叔父さん叔母さんを、自分の顔を見せて元気づけてあげたい気持ちはないか?

私の友人の話ですが、彼女は就職したばかりでどうしても仕事が休めず、大好きだったおじいちゃんの葬儀に行けませんでした。当時は仕方ないと思っていたそうですが、何年経っても「最後にありがとうって言いたかったな」という思いが消えない、と話していました。一方で、別の友人は、遠方から無理して祖母の葬儀に駆けつけました。交通費も時間も大変だったけれど、「おばあちゃんの穏やかな顔を見たら、悲しいけどホッとして、自分の気持ちの整理がついた。行って本当に良かった」と言っていました。

もしあなたが学生だったり、遠方に住んでいたり、経済的に厳しかったりするなら、ご両親に正直に相談してみるのが一番です。無理して参列することだけが、おばあちゃんへの愛情表現ではありません。手紙を書いたり、後日改めてお線香をあげに伺ったり、方法は色々あります。一番悲しいのは、あなた自身が後々まで「あの時…」と悔やみ続けることですからね。

会社のお通夜行かない場合の注意点

さて、次はビジネスシーンのお話。会社関係者のお通夜に行かないという判断、これは結構シビアな問題ですよね。判断のポイントは、「故人やその遺族との関係性の深さ」と「会社のカルチャー」の2つです。

関係性で判断する

直属の上司や同僚、特にお世話になった取引先の方などであれば、基本的には参列を検討するのが望ましいでしょう。一方、部署が全く違って面識がない方などの場合は、無理に参列する必要はないかもしれません。

会社のカルチャーで判断する

社内の弔事には全員で対応するという雰囲気の会社もあれば、個人的な付き合いに任せるドライな社風のところもあります。周りの同僚や先輩がどう対応するか、少し様子をうかがうのも一つの手です。「みんな香典だけ出すみたいだから、私もそうしよう」といった判断もアリですね。

私の前の職場では、同じ部署の人のご家族が亡くなった場合、有志で香典をまとめて、代表者がお通夜に参列する、という暗黙のルールがありました。こういう時、空気が読めないと「あの人、付き合い悪いな…」と思われちゃう可能性も。まずは周りに相談するのが一番の安全策ですよ!

もし欠席する場合は、直属の上司に「〇〇さんのお通夜ですが、所用により参列が難しいため、失礼させていただきます」と一言報告を入れておくと、丁寧な印象になります。その上で、弔電を送ったり、部署で取りまとめる香典に参加したりと、何らかの形でお悔やみの気持ちを示すことが大切です。

親族のお通夜行かない失礼にならない伝え方

親族の葬儀、特にお通夜に参列できないと決めた場合、その伝え方には細心の注意が必要です。ここで対応を間違えると、後々の関係に響いてしまいますからね。

連絡の基本マナー

タイミング:欠席を決めたら、できるだけ早く連絡しましょう。遺族は参列者の人数を把握して食事や返礼品の準備を進めます。前日までに連絡するのが理想です。

方法:基本は電話で直接伝えるのが最も丁寧です。声を通じて、お悔やみの気持ちや申し訳ないという気持ちが伝わりやすくなります。ただ、ご遺族は取り込んでいる可能性が高いので、繋がらない場合はメールやメッセージで「お電話しましたがご多忙かと思い、メッセージにて失礼します」と一言添えて連絡しても良いでしょう。

伝える相手:連絡するのは、喪主か、それに近い立場の方(故人の配偶者や子など)が基本です。もし直接連絡しにくい場合は、自分の親に伝えて、そこから伝えてもらう形でも構いません。

伝える際は、まず「この度はご愁傷様です。心よりお悔やみ申し上げます」とお悔やみの言葉を述べます。その上で、「あいにく、やむを得ない事情がございまして、お通夜への参列が叶いません。誠に申し訳ございません」と、欠席するお詫びを伝えます。詳しい理由は、次の見出しで解説しますね。

そもそも葬儀行かない方がいいケース

実は、「行かない」という選択がむしろマナーとして正解、というケースも存在します。「え、そうなの!?」と思いますよね。いくつか代表的なパターンをご紹介します。

遺族から参列辞退の申し出があった場合

最近増えている「家族葬」や「密葬」などで、案内状に「誠に勝手ながら、故人の遺志により、ご会葬、ご香典、ご供花の一切は固くご辞退申し上げます」といった一文が添えられていることがあります。この場合は、遺族の意向を尊重し、参列や香典を送ることは控えるのがマナーです。弔意を示したい場合は、後日改めてお手紙を送るなど、別の方法を考えましょう。

ご自身の体調が著しく悪い場合

例えば、感染症にかかっている、熱がある、などです。無理して参列して、万が一ご高齢の親族などにうつしてしまっては大変です。また、妊婦さんで体調が不安定な場合や、怪我で移動が困難な場合も同様です。このような時は、ご自身の体を第一に考えてください。遺族も事情を話せば必ず理解してくれます。

小さな子どもを連れて行かざるを得ない場合

葬儀は静粛な雰囲で執り行われます。小さなお子さんが長時間静かにしているのは難しいですよね。ぐずったり騒いだりしてしまうと、式の進行を妨げ、他の参列者や遺族に余計な気を使わせてしまうかもしれません。預け先がないなどの事情がある場合は、無理せず欠席するというのも、一つの配慮ある判断です。

最近では、オンラインで葬儀に参列できる「リモート葬儀」というサービスを提供している葬儀社もあります。遠方や体調不良でどうしても参列できない、という場合には、こういった選択肢がないか遺族に確認してみるのも良いかもしれませんね。

葬式行かない非常識と思われない伝え方と対応

角が立たない葬儀欠席理由の例文

さて、ここからは超実践編!欠席の連絡をする際に、誰も傷つけず、かつスマートに聞こえる欠席理由の伝え方です。ポイントは「正直すぎない」こと。本当の理由をそのまま伝えると、かえって相手を不快にさせてしまうことがあるんです。

| 状況 | スマートな伝え方(OK例) | これは避けたい伝え方(NG例) |

|---|---|---|

| 仕事や他の予定と重なった | 「やむを得ない事情がありまして、どうしても都合がつきません。」 | 「仕事が休めなくて…」「結婚式と重なってしまって…」 |

| 遠方で移動が大変 | 「遠路のため、今回は参列が叶いません。」 | 「遠くて交通費もかかるので…」 |

| 体調不良や入院中 | 「現在療養中のため、残念ながら伺うことができません。」 | 「〇〇という病気で入院していて…」(※詳細すぎる説明は不要) |

| 関係性が薄く、行くか迷う | 「諸事情により、今回は失礼させていただきます。」 | 「あまり面識がなかったので…」 |

NG例がなぜダメなのか?

「仕事」や「結婚式」といった理由は、「葬儀よりもそちらを優先するのか」と遺族に思わせてしまう可能性があります。また、お金の話や、故人との関係性を値踏みするような発言は、言うまでもなくマナー違反です。相手に余計な詮索をさせず、心配をかけない、ぼかした表現を使うのが大人のマナーなんですね。

電話で伝える際は、「この度はご愁傷様です。〇〇(自分の名前)です。本来であればすぐにでも駆けつけるべきところ、やむを得ない事情により、ご葬儀への参列が叶わず、誠に申し訳ございません。後日改めて、お線香をあげに伺わせていただいてもよろしいでしょうか」というように、お悔やみ→欠席のお詫び→今後の提案、という流れで話すと、とても丁寧な印象になりますよ。

葬式行かない主義を貫く際の配慮

中には、「宗教的な理由」や「個人的な信条」から、葬式には参列しない主義だという方もいらっしゃると思います。それは個人の自由であり、尊重されるべき考え方です。

ただし、その主義を伝える際には、相手への配慮が不可欠です。ご遺族は、大切な人を亡くして心身ともに弱っている状態。そこに、あなたの主義・主張を真正面からぶつけてしまうと、深く傷つけてしまうかもしれません。

「私はこういう主義なので行きません」とだけ伝えたら…想像しただけでヒヤッとしますよね。相手は「私たちのやり方を否定された」と感じてしまうかもしれません。

この場合も、理由は詳細に語る必要はありません。先ほど紹介した「やむを得ない事情がありまして」や「諸事情により」といった言葉を使い、欠席の旨を伝えましょう。その上で、あなたのやり方で故人を悼み、遺族を思いやる気持ちを示すことが大切です。

主義を貫きつつ、気持ちを伝える方法

- お悔やみの手紙を送る:あなたの言葉で、故人との思い出や感謝の気持ち、遺族へのいたわりの言葉を綴りましょう。

- 香典や供花を送る:もしあなたの主義に反しないのであれば、弔意を示す形として検討します。

- 後日弔問する:葬儀の形式には参加しないけれど、個人的にお別れをしたい、という気持ちを伝え、後日お宅に伺うのも一つの方法です。

大切なのは、「あなたの主義」と「相手への弔意」を切り離して考えること。葬儀という「儀式」には参加しなくても、故人や遺族を想う気持ちは伝えられます。その気持ちさえ伝われば、きっとあなたの考えを理解してくれるはずです。

葬式行かないめんどくさい時の対処法

はい、来ました!この記事で一番言いにくいけど、誰もが一度は思ったことのある本音、「めんどくさいから葬式行かない」。わかります、わかりますよー!仕事で疲れてるし、休みの日くらいゆっくりしたい。知らない親戚に囲まれるのも気疲れするし、喪服の準備も大変…。その気持ち、人間だもの、当然です。

でも、この「めんどくさい」という感情だけで欠席を即決して、後で「あちゃー!」ってことにならないように、一度だけ冷静になって考えてみませんか?

「めんどくさい」の正体を分析してみよう!

あなたの「めんどくさい」は、どれに近いですか?

- 時間的・物理的なめんどくささ:準備が大変、移動が大変、時間がもったいない。

- 精神的なめんどくささ:気を使うのが疲れる、悲しい気持ちになりたくない、知らない人と話したくない。

この気持ちのまま欠席の連絡をしてしまうと、言葉の端々に面倒な気持ちがにじみ出て、相手に伝わってしまうかもしれません。そこで、対処法です。

それは、「めんどくさい」という感情を、一旦横に置いておくこと。そして、代わりに「もし参列しなかったら、1年後の自分はどう思うだろう?」「お世話になった〇〇さんへの最後の恩返しと考えたらどうだろう?」というように、視点を未来や相手に移して考えてみるのです。

それでもやっぱり「行かない」と決めたなら、もちろんOKです!その際は、この「めんどくさい」という本音は心の奥底に封印して、先ほど紹介した「やむを得ない事情」というスマートな理由を使いましょう。ある意味、自分の本音を守りつつ、相手への配慮も忘れないための、大人の処世術ですね!

欠席する場合の葬式行かない香典の送り方

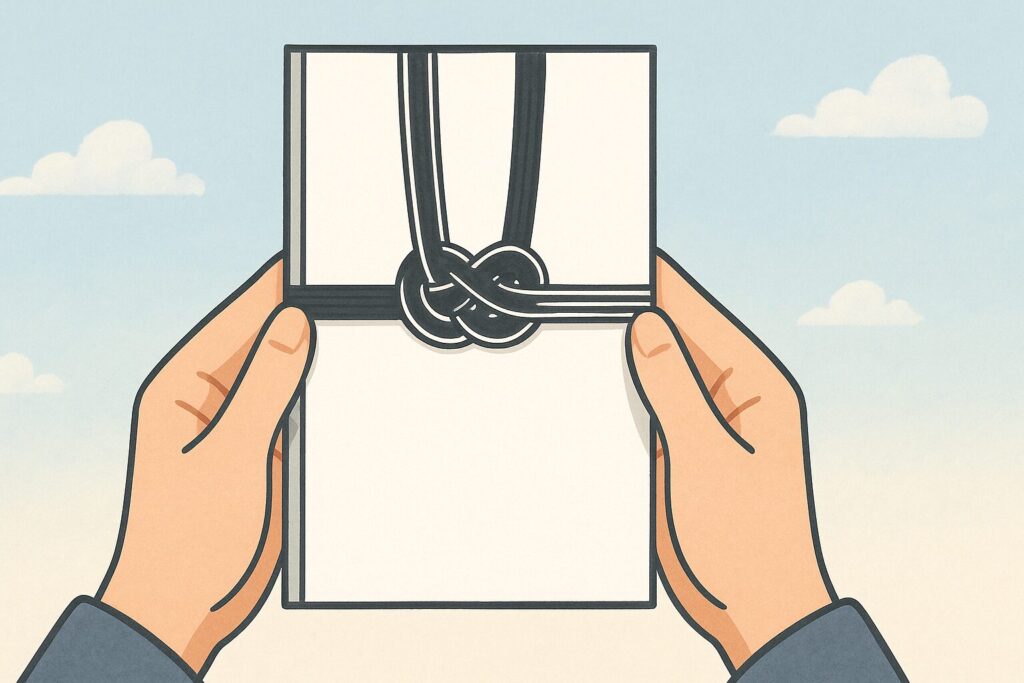

葬儀を欠席する場合でも、故人との関係性によっては香典をお渡しして弔意を示したいですよね。参列しない場合の香典の渡し方には、いくつかの方法があります。マナーを守って、スマートにお悔やみの気持ちを届けましょう。

1. 代理人に預ける

同じ葬儀に参列する同僚や友人、親族などがいる場合に使える方法です。受付で「〇〇(あなたの名前)から預かってまいりました」と伝えて渡してもらいましょう。この方法が一番確実で、遺族の手間も少ないのでおすすめです。

代理人をお願いする際は、相手の負担にならないか確認し、お金を預けるので信頼できる人を選びましょうね!

2. 現金書留で郵送する

代理人を頼める人がいない場合は、郵便局の「現金書留」を利用して郵送します。普通郵便や宅配便で現金を送るのは法律で禁止されているので、絶対にやめましょう。

【郵送の手順】

- 不祝儀袋(香典袋)の表書きと中袋を通常通りに書きます。

- 現金書留専用の封筒を郵便局の窓口で購入します。

- 不祝儀袋を封筒に入れ、封をします。

- 宛名は喪主様のお名前とご住所を、差出人には自分の名前と住所を記入します。

- お悔やみの言葉と、参列できなかったお詫びを綴った簡単な手紙を添えると、より丁寧な印象になります。

送るタイミングは、葬儀が終わってから数日後~1週間以内が目安です。葬儀当日は遺族もバタバタしているので、少し落ち着いた頃に届くように配慮しましょう。

参考情報サイト: 日本郵便「現金書留」

URL: https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/kakitome/index.html

3. 後日弔問して直接渡す

故人や遺族と特に親しい間柄であれば、後日ご自宅へ弔問に伺い、その際に直接お渡しする方法もあります。弔問に伺う際は、必ず事前に遺族の都合を確認してからにしましょう。突然の訪問は迷惑になってしまいます。

どの方法を選ぶにしても、大切なのは「お悔やみの気持ち」。形だけでなく、その気持ちが伝わるように、丁寧な対応を心がけたいですね!

葬式行かない非常識かと悩む前に大切なこと

この記事のまとめです。葬儀に行かないことが非常識かと悩んでしまう、その優しい気持ちこそが、何より尊いものだと私は思います。最後に、あなたが後悔しない選択をするためのポイントをまとめました。

- 葬儀に行かないことが一概に非常識とは限らない

- ただし訃報を受けたらできる限り参列するのが基本マナー

- 欠席を判断する前に「自分は後悔しないか」を考える

- 親族の葬儀を欠席すると後の関係に影響が出る可能性もある

- 会社関係は故人との関係性と会社のカルチャーで判断する

- 遺族から参列辞退の申し出があれば意向を尊重する

- 体調不良や感染症の場合は無理せず欠席するのも配慮

- 欠席を決めたらなるべく早く遺族に連絡を入れる

- 連絡方法は電話が最も丁寧だが状況に応じて判断する

- 欠席理由は「やむを得ない事情」などぼかした表現が無難

- 「結婚式」や「仕事」を直接の理由にするのは避ける

- 欠席する場合でも何らかの形で弔意を示すことが重要

- 弔意の示し方には香典、弔電、供花、後日の弔問などがある

- 香典は代理人に頼むか現金書留で郵送するのが一般的

- 一番大切なのは故人を悼み遺族を思いやる気持ち

参考

・老人ホーム保証人になりたくない!リスクと断り方、対処法を解説

お気軽にご相談ください

相続は100人いれば、100通り

唯一無二の最適な相続をご提案いたします

CONTACT

専門家やえさん

- 専門家やえさん

-

堀川 八重(ほりかわ やえ)

大阪不動産・FPサービス株式会社 代表

15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

最新の投稿

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説

相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例

お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説

お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説