「もしもの時、誰が手続きをしてくれるのか…」

一人暮らしで家族も遠く、女性の私にとっておひとりさま終活費用は、ずっと気になっていたテーマでした。

とくに50代に入ってからは、身寄りなし終活とか天涯孤独の終活って言葉が人ごとじゃなく感じるようになって。

でも、実際は何から始めて、何にいくらかかるのか、ちゃんと知らないままでした。

「おひとりさま終活にかかる費用は?」ってネットで調べても、葬儀や死後の手続き、エンディングノートや遺言書の作成…項目が多すぎてよくわからなくなっちゃって。

しかも、最近は自治体の支援事業もあるって聞くけど、50代からどう動けばいいの?と不安ばかり。

そんな私が、実際に調べて準備してみたリアルな体験と、おひとりさまの死後事務委任契約にかかる費用なども含めてまとめました。

「おひとりさまが死後手続きすべきことは?」を一緒に考えるきっかけになったらうれしいです。

この記事のポイント

- おひとりさま終活に必要な費用の相場がわかる

- 死後事務委任契約にかかる費用の内訳を理解できる

- 女性一人暮らしや身寄りなしの終活準備の注意点がわかる

- 費用を抑えるための支援制度や方法が見えてくる

目次

おひとりさま終活費用の内訳と相場とは

お一人様終活にかかる費用は?

おひとりさまで終活を進める場合、費用の全体像を把握しておくことがとても大切です。

なぜなら、家族に頼ることが難しい分、すべての準備や手続きを自分で完結する必要があるからです。

「エンディングノートを作成したらそれで終わり」ではなく、葬儀、死後の手続き、財産の整理など、細かなステップに応じてさまざまな費用が発生してきます。

ここでは、一般的に必要となる費用の項目と目安金額を、わかりやすく一覧でご紹介します。

| 費用項目 | 内容 | 目安費用(円) |

|---|---|---|

| エンディングノート | 自分の想いや希望を記録 | 0〜2,000(市販・無料DL) |

| 遺言書の作成 | 財産の分け方や意思表示 | 0〜110,000(公正証書の場合) |

| 死後事務委任契約 | 死後の手続きを依頼する契約 | 50,000〜200,000 |

| 葬儀費用 | 火葬や通夜、告別式など | 300,000〜2,000,000 |

| 墓地・納骨 | 永代供養・樹木葬など | 100,000〜500,000 |

| 遺品整理・家財処分 | 住まいや持ち物の整理 | 50,000〜300,000 |

たとえば、直葬を選んだ場合でも最低でも30万円程度は必要ですし、一般的な葬儀だと100万円を超えることも少なくありません。

また、遺品整理は住居の広さや荷物の量により費用が大きく変動します。

私の知人のお母さま(80代・一人暮らし)は、「子どもには迷惑かけたくない」と考え、生前にエンディングノートを作成し、死後事務委任や葬儀社との契約まで済ませていました。

おかげで、亡くなった後の手続きはスムーズで、葬儀や火葬も本人の希望どおりに進みました。

残されたご家族も、「準備してくれてたから心の負担が少なかった」と話していました。

このように費用をかけてでも事前の準備をしておくことが、家族と自分を守る大きな力になるんですね。

いっぽうで、準備せず突然亡くなった場合は、行政が最小限の対応をするだけになってしまう可能性も高いです。

つまり、自分らしい人生の締めくくりを望むなら、**準備の費用は「未来への自己投資」**とも言えるのではないでしょうか。

次は、そんな終活費用の中でも見逃せない「死後事務委任契約」にかかる費用について、詳しく見ていきましょう。

おひとりさまの死後事務委任契約にかかる費用は?

死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要な手続きを代行してもらうための契約のことです。

おひとりさまにとっては、まさに終活の中核ともいえる内容です。

特に、家族や頼れる人がいない場合、この契約があるかないかで「死後の安心感」は大きく変わってきます。

まず、実際にどんな手続きを依頼できるのかを見てみましょう。

| 委任できる手続き内容 | 具体例 |

|---|---|

| 行政手続き | 死亡届の提出、年金停止など |

| 葬儀関連 | 火葬・納骨・埋葬の手配 |

| 財産管理 | 家賃の清算、公共料金の解約など |

| 遺品整理 | 家財道具の処分、清掃など |

| ペットの引き取り | 契約に含めることも可能 |

このように日常では考えないような細かい手続きが死後に一気に発生するため、任せられる相手がいるだけで本当に安心できます。

費用の目安としては、以下のようになります。

| 費用項目 | 目安金額(円) |

|---|---|

| 死後事務委任契約書の作成 | 30,000〜100,000 |

| 公証人手数料 | 約11,000〜20,000 |

| 実際の事務委任費用 | 50,000〜200,000(内容による) |

| 合計目安 | 約100,000〜300,000円前後 |

私の友人の叔父さん(70代・独身)は、生前にこの契約をしておらず、亡くなったあとに大家さんが市役所へ連絡することでやっと行政が動いた…というケースがありました。

家の中は整理されておらず、市役所が業者を手配して「行政代執行」で家財を処分することに。

当然ながら、その費用は預貯金から差し引かれましたが、本人の意思が何も残っておらず、誰も本当に納得できない形で最期を迎えることになってしまったそうです。

一方で、行政書士を通じて事前に契約していた高齢女性は、亡くなったあとも希望どおりの音楽で葬儀をあげてもらい、ペットも無事に引き取り先へ届けられたそうです。

「死んだあとも自分らしくありたい」という気持ちは、契約ひとつで叶えられる時代になってきています。

ただし、すべての契約が万全というわけではありません。

相手選びや契約内容には注意が必要です。

例えば、「費用が安すぎる業者」には手続きの放置や杜撰な管理のリスクもあるので、必ず実績がある専門家に相談し、契約書の内容をしっかり確認することが大切です。

また、公正証書にしておくことで、第三者にも効力が明確に伝わるためトラブル防止にもなります。

このように、死後の安心を買うとも言える「死後事務委任契約」は、終活の要ともいえる存在です。

そして次に気になるのは、「どんな制度や支援があるのか」ではないでしょうか。

女性 一人暮らし 終活の注意点

女性の一人暮らしで終活をする際は、準備の進め方にちょっとした工夫が必要です。

というのも、「いざというときに相談できる相手がいない可能性が高い」ことが最大のネックになるからなんですね。

一人で決めることが多くなる分、不安や迷いが積もりやすく、先延ばしにしてしまう方がとても多いんです。

たとえば、私の知り合い(60代・独身女性)は、「元気なうちはまだ大丈夫でしょ」と思っていたそうなのですが、ある日転倒して入院してしまったときに、「あれ?入院の手続き、保証人どうしよう」と本気で焦ったと話していました。

このようなリスクを避けるためにも、以下の3つの視点で終活の準備を整えておくことが大切です。

| 注意すべきポイント | 理由・備え方 |

|---|---|

| 1. 万が一のときの「頼れる人」 | 地域包括支援センターや民間の後見制度も視野に |

| 2. エンディングノートと遺言書の併用 | ノートだけでは法的効力がないため、両方作成が安心 |

| 3. 定期的な見直し | 住所・健康・財産の状況は変わるため、毎年1回チェック |

中でも「エンディングノートと遺言書の併用」は本当に大事です。

エンディングノートは気軽に書けるぶん、ついそれで安心しがちですが、法的な手続き(たとえば不動産や預貯金の相続)には効力がないんですよね。

なので、「ノートには書いてあったのに実現できなかった」なんてことも。

また、終活には心の準備も必要です。

特に一人暮らしの女性は、「誰にも迷惑をかけたくない」という想いが強い分、逆に人を頼れずに孤立してしまう傾向も見られます。

それが原因で、病院の手続きや葬儀の準備が進まないまま亡くなってしまうケースもあるので、事前に民間の信頼できる団体や行政機関とつながりを作っておくことが安心への近道です。

こうして考えると、一人だからこそ「自分を守るための仕組み」を早めに作っておく必要があるんですよね。

そして終活にかかるお金のリアルな部分にも目を向けていくことが重要です。

天涯孤独 終活でかかるお金のリアル

天涯孤独の状態で終活を進める場合、費用面の準備はよりシビアになります。

なぜなら、家族がいない分、あらゆる手続きや段取りを「第三者」に委ねる必要があるからです。

「まさか自分がこんなにお金がかかるとは思わなかった」と後悔される方も実は少なくないんです。

とくに身寄りがまったくいない場合、葬儀から死後の事務手続き、遺品整理まですべてが外注対象となるため、見積もり次第では100万円〜200万円を超える可能性もあります。

以下に、天涯孤独の方がかかりやすい終活費用の目安をまとめました。

| 項目 | 内容 | 費用目安(円) |

|---|---|---|

| 遺言書作成 | 公正証書にすることで確実性アップ | 50,000〜100,000 |

| エンディングノート | 自分の想いを記録、配慮メモ | 0〜2,000 |

| 死後事務委任契約 | 各種手続きを第三者へ依頼 | 100,000〜300,000 |

| 葬儀・火葬 | 直葬でも最低30万円程度 | 300,000〜1,000,000 |

| 納骨・永代供養 | 無縁仏にならないよう備える | 100,000〜500,000 |

| 遺品整理 | 住居規模・物量で大きく変動 | 50,000〜300,000 |

| 合計想定 | 必要最低限の支出 | 600,000〜2,000,000 |

実際、ある地方都市の男性(70代)は、終活を一切せずに亡くなり、市の福祉課が対応する「行政葬」によって最低限の火葬が執り行われました。

しかし、そのあとの手続きが何もできず、銀行口座は凍結されたまま、借りていたアパートの清掃や処分も進まなかったとのこと。

最終的には、残されたわずかな預金もすべて「行政代執行費用」として消えました。

まさに「自分の意志が反映されない最後」だったそうです。

一方で、NPO法人と早くから契約していた別の女性(80代)は、死後も自分の希望どおりに音楽葬を行い、遺品整理もスムーズだったそうです。

「エンディングノートは自筆で、遺言書は公正証書。業者にも2社見積もりを取っておいた」など、事前の準備がしっかりしていれば、たとえ天涯孤独でも納得のいく最期を迎えることは可能なんですね。

お金の使い道を自分の意思で決められる今だからこそ、「生きたお金の使い方」ができる終活が求められていると感じます。

そして次に考えるべきは、そうした費用を支えてくれる支援制度や自治体の取り組みではないでしょうか。

おひとりさま終活費用に役立つ支援や制度

自治体が提供する終活支援事業とは?

「終活って、全部自分でやらなきゃダメなんでしょ?」と思われがちですが、実は多くの自治体が支援を行っています。

中でも近年は、高齢の単身世帯やおひとりさま世帯の増加にあわせて、行政が終活の相談窓口やサポート制度を整備する動きが広がっているんです。

例えば、私の母が住む地域では、市の社会福祉協議会が「終活個別相談会」を無料で実施していて、実際にエンディングノートの書き方や遺言書の作成方法まで教えてもらえたとのこと。

「こんなに親切に教えてくれるなら、もっと早く相談すればよかった」と何度も言っていました。

それでは、代表的な自治体の終活支援事業を以下に整理してみますね。

| 支援内容 | 詳細 | 利用費用 |

|---|---|---|

| エンディングノート配布 | 市区町村が作成・配布。記入講座もあり | 無料〜数百円 |

| 終活相談窓口 | 社協・包括支援センター等で相談可能 | 無料 |

| 死後事務委任の紹介 | 民間団体や弁護士との橋渡し | 紹介は無料、契約は有料 |

| 成年後見制度の説明 | 認知症対策や財産管理の相談対応 | 無料(手続きは実費) |

| 公営納骨堂・合葬墓の案内 | 費用を抑えて供養を希望する方向け | 1万円〜数十万円 |

特に注目したいのは、「公営合葬墓」の制度です。

これは、家族がいない・お墓を継ぐ人がいない方でも安心して永代供養を任せられる方法で、費用面でも非常に良心的です。

実際、私の知人(70代女性)はこの制度を利用して、自分の希望を「エンディングノート」に記しておきました。

「子どもがいないからって不安にならなくてもいいんだな」と、前向きな気持ちになれたそうです。

なお、自治体によって提供されている支援内容には差があります。

なので、お住まいの市区町村役場や地域包括支援センターに一度問い合わせてみるのが一番の近道ですよ。

このように、終活は「自分ひとりで全部やらなきゃ」と思い込まず、上手に人や制度を頼ることが、より安心な老後に近づく第一歩なんですね。

では、こうした支援もうまく活かしながら、50代から始める終活についても見ていきましょう。

50代から始めるおひとりさま終活の準備

「終活はもっと年を取ってからでいいや」と思っていませんか?

でも、実は“今の50代こそ”終活を始めるベストタイミングなんです。

なぜなら、まだ身体も頭もしっかりしていて、選択肢が広いうちにこそ準備しておいた方が、いざという時に安心だからです。

例えば、私の母の友人(当時58歳)が、元気なうちにとエンディングノートを書き始めたんですね。

そのときは「気が早いんじゃない?」と笑っていたんですが、数年後、急な病気で入院し、なんとそのノートが大活躍。

入院手続き・家の鍵の場所・親しい友人の連絡先などがすべて書かれていたおかげで、周囲の人も安心して対応できたそうです。

ここで、50代から始める終活の準備ステップを見てみましょう。

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① エンディングノートを書く | 医療・財産・希望を書く | 気軽に始められる |

| ② 遺言書の作成を検討 | 財産分配など法的効力が必要な内容 | 公正証書が安心 |

| ③ 身の回りの整理 | 不用品の片付け、ミニマル化 | 体力のあるうちに |

| ④ 死後の手続きを考える | 葬儀・納骨・連絡先などの整理 | 委任先の検討も必要 |

| ⑤ お金の備えを確認 | 葬儀費用・老後資金の再確認 | 万一に備える貯蓄を |

特に「③ 身の回りの整理」は、年齢を重ねるごとに体力的な負担が大きくなる部分なんです。

私自身も、実家の片付けを手伝ったときに「この荷物、どうするのが正解なんだろう?」と本当に困りました。

「本人が元気なうちに意思表示してくれていたらなぁ…」と思った経験があります。

また、50代ならまだ現役で働いている方も多く、終活に必要な費用の見積もりや準備がしやすいのもメリット。

無理なく積み立てながら、老後の不安を減らせるのは、この年代ならではの強みですよね。

こうして一歩ずつ終活の準備を進めておくことで、「もしものとき」の備えが自然と整っていきます。

次は、終活を始めるタイミングの目安についても、詳しくご紹介しますね。

終活 何歳から 平均?タイミングの目安

「終活って何歳から始めたらいいの?」って、よく聞かれる質問のひとつです。

私も最初は「まだ早いかな」と思っていましたが、実際に親の終活を手伝って感じたのは、“遅すぎるより、ちょっと早いほうが断然ラク”ということなんです。

終活の開始年齢は人によってバラバラではありますが、最近では**「50代から60代前半」がちょうどよいタイミング**とされています。

なぜなら、健康状態や判断力がまだしっかりしていて、自分の希望や考えをエンディングノートや遺言書としてきちんと「作成」できる時期だからです。

ここで、終活を始める年齢の目安と、そのときによく行われる準備内容を表にまとめてみました。

| 年齢の目安 | 行うこと | ポイント |

|---|---|---|

| 50代 | エンディングノート、持ち物整理 | 健康なうちに意思を記録 |

| 60代前半 | 遺言書・任意後見の検討 | 判断力のあるうちに準備 |

| 70代以降 | 死後の手続き委任など | 他人に頼る範囲が増える |

実際、私の伯母(58歳)は、定年を迎える直前に終活を始めました。

エンディングノートを書きつつ、不要なモノを処分していったんですね。

そのおかげで数年後に転倒して入院したとき、家族が「何をどこにしまってるか」「通帳はどこか」といった情報が全部まとまっていたので大助かりでした。

一方で、祖母(当時82歳)は認知機能が低下してから終活に取りかかったため、遺言書の作成が間に合わず、相続の場面で家族同士がトラブルになってしまったんです。

このように考えると、「自分のことは自分で決められるうちに始める」というのが、終活の一番の理想だと思います。

その中でも、体力や判断力が残っている60代が、いちばんバランスのいい時期ですね。

これから終活を考えている方は、まず気軽にエンディングノートから始めてみてください。

では次に、費用面の不安が大きいシニア女性に向けて、終活のコストを抑える方法をお伝えしますね。

シニア 女性の終活費用を抑える方法

「終活ってお金がかかりそうで不安…」と感じる女性は多いですよね。

特にシニア世代の一人暮らし女性にとっては、費用の見通しが立たないまま進めるのはちょっと怖いもの。

私の母もそうでした。

でも実際には、工夫次第で費用をぐっと抑えることができる方法がいくつもあるんです。

まずは、一般的な終活にかかる費用を項目別に整理してみましょう。

| 項目 | 一般的な相場 | 費用を抑えるコツ |

|---|---|---|

| 葬儀費用 | 約80万〜200万円 | 直葬や家族葬を選ぶ |

| 墓・納骨費 | 約30万〜150万円 | 合葬墓や樹木葬を利用 |

| 遺言書作成 | 公正証書で約5万〜10万円 | 自筆証書なら実質無料(法的確認が必要) |

| エンディングノート | 数百円〜数千円 | 自治体の無料配布を活用 |

| 死後事務委任 | 約10万〜30万円 | NPOの利用で割安になる可能性 |

ここで実体験をご紹介しますね。

母の友人(70代・独身女性)は、地元の自治体でエンディングノートの講座に参加し、無料でノートをもらって記入を始めました。

その後、直葬(通夜や告別式を省いた最低限の火葬式)を前提に準備したことで、「100万円以上かかると思ってたけど、実際は30万円くらいで済んだの!」と驚いていました。

また、「遺言書=お金がかかる」という思い込みもよくありますが、家庭裁判所に保管してもらえる**「自筆証書遺言制度(保管制度)」を使えば1通3,900円で済みます**。

公正証書のように費用はかかりませんし、作成も比較的シンプルなんです。

さらに、シニア女性に多い「家族に迷惑をかけたくない」という気持ち。

その場合は、信頼できるNPO法人や地域包括支援センターを通じて「死後事務委任契約」を検討するのもひとつの方法です。

事前に必要な手続きや葬儀について話し合っておけば、費用も透明化されて安心できますよ。

このように、終活=高額というイメージは、工夫次第でいくらでも変えられます。

では次に、実際に「おひとりさま終活費用」の内訳について、もっと具体的に見ていきましょう。

身寄りなし 終活の費用負担とサポート策

「もしも自分が亡くなったあと、誰も頼れる人がいなかったら…?」

そんな不安を抱えているおひとりさまは、実は年々増えています。

とくに身寄りのない高齢者にとっては、「終活」や「死後の手続き」を自分で準備しなければならないプレッシャーがとても大きいんですよね。

ですが安心してください。

きちんと事前に準備しておけば、費用の負担も抑えられますし、サポートしてくれる制度や団体もあります。

まずは、身寄りのない方の終活にかかる主な費用を整理してみましょう。

| 終活内容 | 相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 葬儀費用(直葬) | 約20〜40万円 | 通夜・告別式なし、最もシンプルな形式 |

| 遺品整理費用 | 約5〜30万円 | ワンルームであれば10万円前後が多い |

| 死後事務委任契約 | 約10〜30万円 | NPO法人のプラン利用で割安も可能 |

| 永代供養 | 約10〜50万円 | 合葬墓・樹木葬など選択肢による |

| エンディングノート・遺言書 | 数千円〜数万円 | 自筆証書ならコストを抑えられる |

実際に私の母の知人で、**兄弟姉妹も子どももいない方(70代女性)**がいらっしゃるのですが、

「最期は誰にも迷惑をかけたくない」という思いから、NPO法人と「死後事務委任契約」を結んで葬儀や納骨の段取りを済ませていました。

その女性は、財産の一部をそのNPOに託すかたちで費用をまかない、「何かあったときはすべてお願いできる」という安心感から、毎日をとても穏やかに過ごされていたそうです。

一方で、何も準備せずに亡くなったおひとりさまの場合、行政が「行旅死亡人」として手続きを進め、火葬後に遺骨が引き取り手のないまま保管されるケースもあります。

こうなると、本人の希望に反した形で最期を迎えてしまう可能性が高いんですね…。

では、どうすれば安心して最期を迎えられるのでしょうか?

以下のようなサポート策があるので、ぜひ知っておいてください。

- 自治体の「終活支援事業」:エンディングノートの配布や相談窓口あり

- 地域包括支援センター:高齢者の終活・生活支援に関する相談窓口

- 民間の死後事務代行サービス:手続きや葬儀・供養まで一括対応可

- NPO法人の終活サポート:費用面も比較的安価、女性一人でも安心感大

「家族がいないからできない」ではなく、「家族がいないからこそ、早めにやっておく」ことが大切です。

次は、そんなおひとりさまが生前に済ませておくべき「死後手続き」の内容について、もう少し詳しく見ていきましょう。

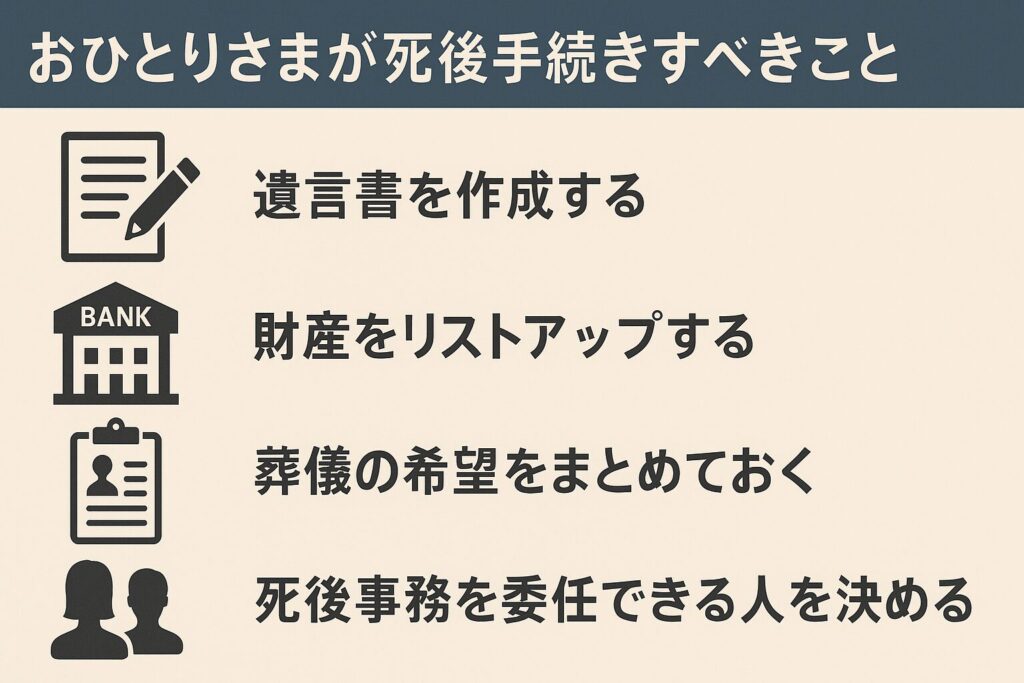

おひとりさまが死後手続きすべきことは?

おひとりさまで終活をされている方にとって、「死後の手続き、誰がやってくれるの?」という不安はとても大きなものだと思います。

私の母も実は一時期、「子ども(私)が遠方にいるから、手続きまで全部お願いできるかわからない…」と悩んでいました。

でも大丈夫。

今は、事前に「死後事務委任契約」を結んでおくことで、手続きをプロに任せることが可能なんです。

その際、**どんな手続きをしてもらう必要があるのか?**について、以下に整理しました。

| 手続き内容 | 内容 | 委任で可能? |

|---|---|---|

| 死亡届の提出 | 市区町村への届出 | ○ |

| 火葬・葬儀の手配 | 直葬や家族葬の依頼 | ○ |

| 遺品整理 | 賃貸退去や不用品処分など | ○ |

| 住民票や年金の抹消 | 公的な手続き | ○ |

| 公共料金の解約 | 電気・ガス・水道など | ○ |

| 金融機関の手続き | 預貯金・保険の解約等 | △(内容により制限あり) |

このように、かなり多くの手続きを委任でカバーできる時代になっています。

しかも、最近では女性一人でも利用しやすいプランが充実していて、

・契約時の相談に女性スタッフが同席

・エンディングノートの記入サポート

・自宅訪問や電話での説明対応あり

など、**不安な気持ちに寄り添ってくれる配慮も増えてきています。

ただし、注意しておきたいのが「誰にお願いするか」です。

・信頼できる法人か?

・費用は妥当か?

・契約内容に不備はないか?

こういった点は必ず確認しておきましょう。

また、死後のことだけでなく、生前のうちに「エンディングノート」や「遺言書」を作成しておくと、さらに安心です。

私の母も、少しずつノートを書き始めて、

「この通帳はどこにあるよ」「ペットがいるから預け先はここに」など、

小さなことまでまとめておくことで、本人も安心、家族としてもありがたい準備になりました。

おひとりさまだからこそ、自分の「その後」に責任を持つことが、安心して今を生きる力になりますよ。

おひとりさま終活費用の全体像を把握するために知っておきたい15のポイント

- おひとりさまの終活では自分で全て準備する必要がある

- 葬儀は直葬や家族葬を選べば費用を抑えられる

- 永代供養の納骨費用は選ぶ方法で大きく差が出る

- 死後事務委任契約には10〜30万円程度の費用がかかる

- 遺品整理は5〜15万円と部屋の広さで変動する

- エンディングノートは数百円から手軽に始められる

- 遺言書は自筆なら無料、公正証書なら5〜10万円かかる

- 公共料金や年金停止などの手続きは事前に委任できる

- 自治体やNPOの支援を活用すれば費用や不安を軽減できる

- 自治体によってはエンディングノートを無料配布している

- お金の管理は信託口座や遺言書でスムーズに引き継げる

- 火葬や納骨などの希望はエンディングノートに記載が効果的

- 親族がいない場合は死後事務委任契約がほぼ必須になる

- 法務局の遺言書保管制度を活用すれば安全に保管できる

- 自分らしい最期を迎えるには生前からの準備が鍵となる

参考

・50代シングルマザー老後の不安を減らす住まいとお金の話

・エンディングノート50代おすすめ特集|後悔しない選び方と活用術

・終活やりすぎに注意!家族が後悔しないための断捨離ルール

・エンディングノート40代おすすめ|失敗しない選び方と無料の始め方

・終活とは?意味と始め方をわかりやすく解説|初心者が損しない準備法

お気軽にご相談ください

相続は100人いれば、100通り

唯一無二の最適な相続をご提案いたします

CONTACT

専門家やえさん

- 専門家やえさん

-

堀川 八重(ほりかわ やえ)

大阪不動産・FPサービス株式会社 代表

15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

最新の投稿

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説

相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例

お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説

お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説