「うちの場合、相続人って誰になるんだろう?」「相続人の範囲を図で分かりやすく知りたいな…」なんて、いざという時に戸惑ってしまいますよね。

相続手続きの第一歩は、誰が相続人になるのかを正確に確定させることなんです。相続人の範囲って、実は法律でキッチリ決まっているんですよ。

法定相続人とはどこまでを指すのか、法定相続人と相続人の違いは何か、なんて疑問も浮かびますよね。相続の順位を図や法定相続人の図解で見ると、意外とスッキリ理解できるんです。

法定相続人の順位や法定相続人の割合も、家族構成によって変わってきます。例えば、法定相続人に兄弟は含まれるのか、甥や姪は相続できますか?

さらには相続人の範囲にいとこは入るの?といった具体的な疑問も多いのではないでしょうか。相続関係図のルールに沿って法定相続情報一覧図を作成すれば、後の手続きがグッと楽になります。

また、相続人の範囲がわかると、次に気になるのが相続税のこと。「相続税で配偶者が全て相続する場合、配偶者は相続税がかからないって本当?」「相続税の配偶者控除にデメリットはないの?」といったお金の話も大切です。

相続税が配偶者と子供2人のケースや、そもそも相続税がかからない時は申告しなくていいの?という疑問、そして相続税がかからない場合の申告や手続きについても気になりますよね。

相続税の配偶者控除は申告が必要ですか?という質問もよくいただきますし、万が一、相続税の配偶者控除で申告漏れがあったら大変です。

相続税が申告不要であることの証明や、相続税の配偶者控除の申告書の書き方も、知っておくと安心です。この記事では、そんな相続に関するアレコレを、図解をたっぷり使って分かりやすく解説していきますね。

この記事のポイント

- 相続人の範囲と優先順位が一目でわかる

- ケース別の法定相続割合が具体的に理解できる

- 代襲相続など複雑なケースもわかる

- 法定相続情報一覧図の役割とルールがわかる

こんにちは、終活・相続の専門家やえです。相続が始まると、まず「誰が相続人なの?」という壁にぶつかる方がとても多いんです。これを間違えてしまうと、遺産分割協議をやり直すことにもなりかねません。大切なのは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めて、法的に誰が相続人になるのかを確定させることです。少し手間はかかりますが、ここをしっかり押さえることが、円満な相続への一番の近道なんですよ。

目次

【保存版】相続人の範囲図で基本を理解

- 法定相続人と相続人の違いとは?

- 法定相続人とはどこまでの親族か

- 相続人とはどこまでが対象になる?

- 法定相続人の順位と相続の順位を図で解説

- ケース別に見る法定相続人の割合

法定相続人と相続人の違いとは?

相続の話になると、「法定相続人」と「相続人」という言葉が出てきて、ちょっと混乱してしまいますよね。この二つ、似ているようで実は少し意味合いが違うんです。

まず、「法定相続人」というのは、民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人のことを指します。亡くなった方(被相続人)の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などがこれにあたります。誰がどの順位で法定相続人になるかは、法律で明確に決められているんですね。

一方で、「相続人」は、もう少し広い意味で使われることがあります。これには、法定相続人はもちろんのこと、遺言によって財産を受け取ることになった「受遺者」や、相続放棄をした人を除いた実際に財産を相続する人たちのことを指す場合もあります。ただ、一般的には「法定相続人」と同じ意味で使われることが多いので、文脈で判断するのが良いでしょう。

ポイントのまとめ

- 法定相続人:民法で定められた相続権を持つ人。

- 相続人:実際に遺産を相続する人全般を指す広い言葉。

まずは、「法定相続人」が法律で決められたメンバーのことなんだな、と理解しておけば大丈夫ですよ。

法定相続人とはどこまでの親族か

では、具体的に「法定相続人」になれるのは、どこまでの範囲の親族なのでしょうか。これも民法でバッチリ定められています。法定相続人になれる範囲は、大きく分けて2つのグループです。

一つは「配偶者」です。亡くなった方の夫や妻は、常に法定相続人になります。これは他の相続人がいるかどうかに関わらず、絶対的な権利なんです。

そしてもう一つが「血族相続人」です。こちらは、亡くなった方と血のつながりのある親族のことで、相続できる順番(順位)が決められています。

| 順位 | 対象となる親族 | 備考 |

|---|---|---|

| 第1順位 | 子(子どもが既に亡くなっている場合は孫などの直系卑属) | 養子や認知した子も含まれます。 |

| 第2順位 | 父母(父母が既に亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属) | 第1順位の相続人がいない場合に相続人になります。 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合はその子である甥・姪) | 第1順位も第2順位の相続人もいない場合に相続人になります。 |

この順位がとても重要で、上の順位の人が一人でもいれば、下の順位の人は相続人にはなれません。例えば、亡くなった方に子ども(第1順位)がいれば、たとえご両親(第2順位)がご健在でも、ご両親は相続人にはならない、ということですね。

相続人とはどこまでが対象になる?

前述の通り、「法定相続人」は配偶者と、順位に従った血族相続人です。では、もう少し広い意味での「相続人」としては、他にどのような人が対象になり得るのでしょうか。

主なケースとしては、遺言書によって財産を譲り受ける人(受遺者)が挙げられます。遺言書があれば、法定相続人ではない人、例えば内縁の妻やお世話になった友人、法人などにも財産を遺すことが可能です。この場合、その人たちは「受遺者」として遺産を受け取ることになります。

また、法定相続人であっても相続を希望しない場合は、「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行うことができます。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。借金などマイナスの財産が多い場合に選択されることが多い手続きです。

注意点

遺言書で法定相続人以外の人に全財産を遺すと書かれていても、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属には「遺留分」という最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。(兄弟姉妹には遺留分はありません)

このように、実際に誰が相続するかは、法定相続人の範囲だけでなく、遺言書の有無や相続放棄の状況によっても変わってくるんですね。

法定相続人の順位と相続の順位を図で解説

言葉で説明すると少し複雑に感じる相続の順位も、図で見ると一気に分かりやすくなります。ここで、相続人の範囲と順位の関係をおさらいしてみましょう。

基本となるのは、配偶者は常に相続人になるということです。その上で、血族相続人がどの順位まで参加するかが決まります。

【相続人の順位 基本パターン】

Step1: 配偶者はいる?

→ 配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。

Step2: 第1順位(子・孫)はいる?

→ 子どもがいれば、「配偶者と子」が相続人です。子どもが亡くなっていて孫がいれば、孫が代わりに相続します(代襲相続)。

Step3: 第1順位がいない場合、第2順位(親・祖父母)はいる?

→ 子どもや孫がいなければ、「配偶者と親(直系尊属)」が相続人です。父母が亡くなっていれば祖父母が相続人になります。

Step4: 第1・第2順位がいない場合、第3順位(兄弟姉妹・甥姪)はいる?

→ 子・孫・親・祖父母もいなければ、「配偶者と兄弟姉妹」が相続人です。兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪がいれば、その甥や姪が代わりに相続します(代襲相続)。

このように、上の順位の人がいるかどうかを順番に確認していくことで、誰が相続人になるのかを正確に把握することができます。相続手続きを進める上で最も基本となる部分ですので、しっかりと確認することが大切です。

ケース別に見る法定相続人の割合

誰が相続人になるかが決まったら、次に気になるのは「誰が」「どれくらいの割合」で遺産を相続するのか、という法定相続分ですよね。これも民法でちゃんと基準が定められています。

相続人の組み合わせによって割合は変わってきます。代表的なパターンを見ていきましょう。

| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 親(直系尊属) | 兄弟姉妹 |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 (子が複数いる場合は均等に分ける) | - | - |

| 配偶者と親 | 2/3 | - | 1/3 (父母ともに健在なら均等に分ける) | - |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 (兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける) |

| 子のみ | - | すべて (子が複数いる場合は均等に分ける) | - | - |

| 親のみ | - | - | すべて (父母ともに健在なら均等に分ける) | - |

| 兄弟姉妹のみ | - | - | - | すべて (兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分ける) |

豆知識

この法定相続分は、あくまで遺産分割の目安です。相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で合意すれば、この割合と違う分け方をすることも自由にできます。また、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容が優先されます。

例えば、遺産が6,000万円で、相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者が3,000万円(1/2)、子どもはそれぞれ1,500万円(1/2を2人で分けるので各1/4)というのが法定相続分になります。

相続人の順位や割合で、特に注意したいのが「代襲相続」と「相続放棄」です。本来相続人になるはずの子どもが先に亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。また、相続人の一人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになり、相続分が他の相続人に移ります。こうしたイレギュラーなケースが絡むと、相続関係は一気に複雑になります。ご自身のケースで判断に迷ったら、専門家に相談するのが安心ですね。

ケース別で見る相続人の範囲図と必要書類

- 法定相続人に兄弟は含まれるのか

- 甥や姪は相続できますか?代襲相続とは

- 相続人の範囲にいとこは入るのか解説

- 法定相続情報一覧図とはどんな書類?

- 法定相続人を図解!相続関係図のルール

法定相続人に兄弟は含まれるのか

「兄弟も相続人になることがあるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。答えは、「なる場合があります」です。

被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹は、「第3順位」の法定相続人です。そのため、兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位である子や孫、そして第2順位である父母や祖父母が誰もいない場合に限られます。

例えば、こんなケースです。

兄弟姉妹が相続人になるケース

- 亡くなった方に子どもも孫もいない。

- 亡くなった方の父母も祖父母も既に亡くなっている。

- 亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる。→ 相続人は配偶者と兄弟姉妹

- 亡くなった方には配偶者もおらず、上記の条件を満たす。→ 相続人は兄弟姉妹のみ

配偶者がいる場合、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全ての遺産を相続することになります。このように、兄弟姉妹が相続に登場するケースは比較的限定的ですが、ご自身の家族構成によっては十分に関係してくる可能性があるんですね。

甥や姪は相続できますか?代襲相続とは

「兄が亡くなったんだけど、兄の子どもである甥や姪は相続できるの?」というご質問もよくあります。これも答えは「できる場合があります」。ここで登場するのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。

代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(子または兄弟姉妹)が、被相続人より先に亡くなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続する制度のことを言います。

【甥・姪が代襲相続するケース】

この図のように、

- 亡くなった方(被相続人)に、子も親もいない(第1・第2順位がいない)。

- 本来相続人になるはずの兄(第3順位)が、被相続人より先に亡くなっている。

この条件を満たす場合、兄の子どもである甥や姪が、亡くなった兄の代わりに相続人になるのです。このとき、甥や姪が受け取る相続分は、本来兄が受け取るはずだった分を、その子どもたちの人数で均等に分けることになります。

注意点

兄弟姉妹の代襲相続は、その子どもである甥・姪までです。もし甥や姪も亡くなっていたとしても、その子ども(被相続人から見ると姪孫(てっそん))がさらに代襲相続することはありません。

相続人の範囲にいとこは入るのか解説

では、さらに親族の範囲を広げて、「いとこ」は相続人になるのでしょうか?

結論から言うと、原則として、いとこが法定相続人になることはありません。民法で定められている血族相続人は、第3順位の兄弟姉妹(とその代襲相続人である甥・姪)までと決められています。

いとこは、被相続人から見ると「親の兄弟姉妹の子ども」ですよね。これは第3順位よりも遠い親族にあたるため、法定相続人の範囲には含まれないのです。

例外的なケースは?

もし、法定相続人が一人も存在せず、さらに遺言書もない場合、家庭裁判所に申し立てることで、内縁の妻や特別に親しかった人などが「特別縁故者」として財産をもらえる可能性があります。しかし、いとこであるという理由だけでは特別縁故者と認められるのは難しく、極めて例外的なケースと言えるでしょう。

相続人の範囲を考える際には、まず配偶者、子、親、兄弟姉妹(甥・姪)という範囲で考えるのが基本となります。

法定相続情報一覧図とはどんな書類?

相続手続きを進める上で、とても便利な書類に「法定相続情報一覧図」というものがあります。これは、亡くなった方の相続関係を法務局が証明してくれる公的な書類です。

これまでの相続手続きでは、銀行や証券会社、法務局など、手続き先ごとに戸籍謄本一式を何度も提出する必要があり、とても手間がかかっていました。しかし、この「法定相続情報一覧図」の写しを取得すれば、その後の多くの相続手続きで、戸籍謄本一式の代わりに利用できるのです。

【法定相続情報一覧図のメリット】

- 手続きの簡略化:戸籍謄本一式を何度も出し直す手間が省ける。

- 時間と費用の節約:戸籍謄本の取得費用や時間を節約できる。

- 相続関係が明確に:誰が相続人であるかが一覧で分かりやすくなる。

この制度を利用するには、まず亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など必要な書類を集め、相続関係を示す図を作成して、法務局に申し出ます。手数料は無料で、一度手続きをすれば、その後5年間は写しの再交付も可能です。相続人が多い場合や、手続き先がたくさんある場合には、特に活用したい便利な制度ですね。

(参考:法務局「法定相続情報証明制度について」)

法定相続人を図解!相続関係図のルール

「法定相続情報一覧図」を作成する際にも必要になるのが、「相続関係図(相関図)」です。これは、亡くなった方と相続人との関係を図で表した、家系図のようなものです。

この図を作成するのに、実は厳格なルールがあるわけではありません。手書きでもパソコンで作成しても構いません。しかし、誰が見ても分かりやすいように、一般的に記載される項目やルールがあります。

相続関係図に記載する主な項目

- 被相続人(亡くなった方)

- 氏名、最後の住所、最後の本籍、生年月日、死亡年月日

- 相続人

- 氏名、住所、生年月日、続柄(妻、長男など)

- (相続放棄した人がいれば、その旨も記載)

【作成のポイント】

- 被相続人を中心に、配偶者、子、親、兄弟姉妹などを線で結んで関係性を示します。

- 夫婦は二重線、親子や兄弟姉妹は単線で結ぶのが一般的です。

- 既に亡くなっている人には氏名に「(死亡)」と書き加えます。

この相続関係図を正確に作成するためには、前提として戸籍謄本をしっかり読み解き、相続人を確定させる必要があります。この図があることで、相続人全員が相続関係を共有しやすくなり、その後の遺産分割協議などをスムーズに進める助けになります。

相続人の範囲についてよくあるご質問FAQ

- 内縁の妻や夫は相続人になりますか?

-

いいえ、なりません。法律上の婚姻関係がない内縁関係の場合、法定相続人にはなれません。財産を遺したい場合は、遺言書を作成しておく必要があります。ただし、他に相続人が誰もいない場合は、「特別縁故者」として財産分与を申し立てられる可能性があります。

- 養子は相続人になりますか?

-

はい、なります。法律上の養子縁組をしている養子は、実の子(嫡出子)と全く同じ相続権を持ちます。法定相続分も実子と同じです。

- 離婚した元配偶者や、その間の子供は相続人になりますか?

-

離婚した元配偶者は相続人にはなりません。しかし、元配偶者との間にいる子どもは、親権の有無にかかわらず実の子であるため、常に第1順位の法定相続人になります。

- 相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、どうなりますか?

-

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、その人の相続分は、同じ順位の他の相続人、または次の順位の相続人に移ります。例えば、子ども全員が相続放棄をした場合は、第2順位である親が相続人になります。子どもが放棄したからといって、孫が代襲相続することはありません。

相続人の範囲を確定させた後は、遺産をどう分けるかという「遺産分割協議」に進みます。ここで揉めないためにも、生前の対策がとても重要になります。特に、ご自身の意思を明確に伝える「遺言書」の作成は、残されたご家族の負担を大きく減らすことにつながります。誰にどの財産を遺したいか、なぜそう考えたのかを記しておくことで、無用な争いを避け、スムーズな相続を実現できる可能性が高まります。元気なうちに、一度検討してみてはいかがでしょうか。

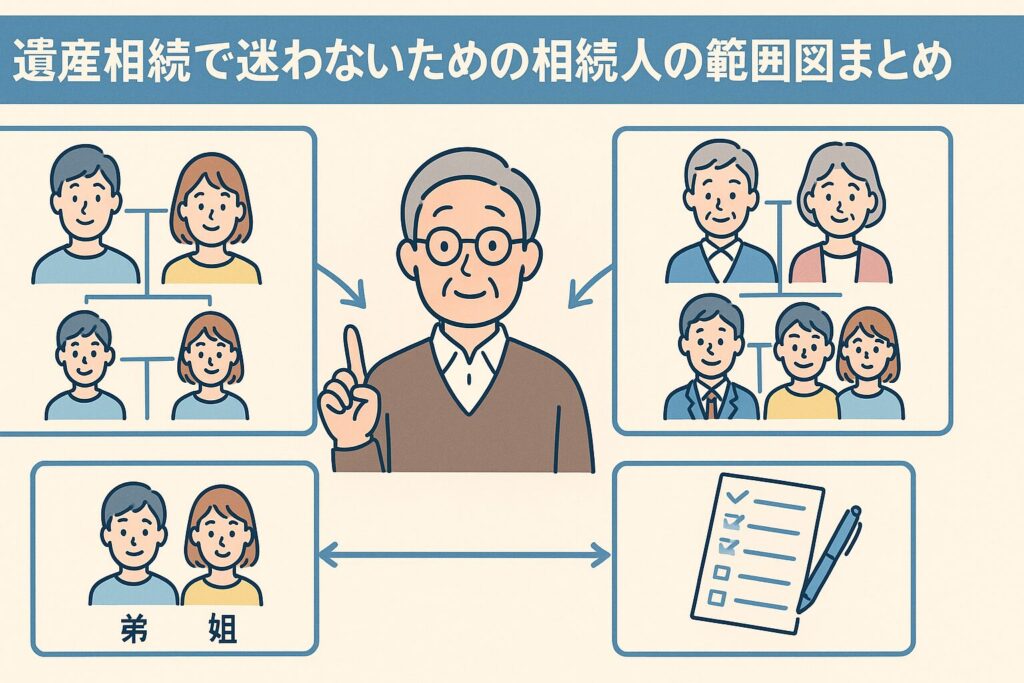

遺産相続で迷わないための相続人の範囲図まとめ

- 法定相続人とは民法で定められた相続権を持つ人のこと

- 配偶者は常に法定相続人になる

- 血族相続人には順位があり、第1順位は子、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹

- 上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれない

- 法定相続分は相続人の組み合わせによって法律で定められている

- 遺産分割協議で合意すれば法定相続分と異なる分け方も可能

- 遺言書がある場合は原則としてその内容が優先される

- 兄弟姉妹が相続人になるのは子や親がいない場合に限られる

- 本来相続人になる子や兄弟姉妹が先に死亡している場合、その子が代襲相続できる

- 兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、その子どもは代襲相続できない

- いとこは法定相続人の範囲に含まれない

- 「法定相続情報一覧図」を使えば相続手続きが簡略化できる

- 相続関係図は被相続人と相続人の関係性をまとめた図のこと

- 内縁の配偶者は相続人になれないが、養子は実子と同じ相続権を持つ

- 離婚した元配偶者との間の子も法定相続人になる

▼あわせて読みたい関連記事▼

遺言書書き方法務局で正確に遺言を残す方法|失敗しない書き方と注意点

【相続税いくらから親子でかかる?】専門家が相続税の早見表や基礎控除・計算方法をわかりやすく解説

お気軽にご相談ください

相続は100人いれば、100通り

唯一無二の最適な相続をご提案いたします

CONTACT

専門家やえさん

- 専門家やえさん

-

堀川 八重(ほりかわ やえ)

大阪不動産・FPサービス株式会社 代表

15年以上にわたり1,500組を超えるご家族の相続や不動産のお悩みに、専門家として寄り添ってまいりました。私の信条は、法律や数字の話をする前に、まずお客様ご家族の歴史や言葉にならない想いを丁寧に「聞く」こと。信頼できる各分野の専門家チームと共に、皆様が心から安心できる最善の道筋をオーダーメイドでご提案します。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。

最新の投稿

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説

お役立ち情報2025年11月13日税理士費用相続税の相場は?誰が払うかプロが解説 相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説

相続手続き2025年10月29日相続放棄手続き自分で知恵袋で解決!手順と費用を解説 お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例

お役立ち情報2025年10月24日相続手紙返信の完全ガイド|マナーと文例 お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説

お役立ち情報2025年10月20日親の借金相続放棄できない?知恵袋の疑問を専門家が解説