相続した不動産、どうする?

名義変更・売却・活用まで、トータルでサポートいたします

「実家を相続したけど、名義を変えないまま放置している…」

「兄弟で共有したけど、そのままになっていて手がつけられない」

「空き家になった実家をどうするか、家族で意見がまとまらない」

不動産を相続すると、登記・税金・管理・分割協議など、思った以上にやることが多く、

「誰に相談すればいいのか分からない」「何から始めればいいのか分からない」と、不安を抱えたままになってしまう方がとても多いです。

また、2024年から「相続登記の義務化」が始まり、名義変更をしないまま放置していると、10万円以下の過料の対象となる可能性もあります。

これまで「そのうちやろう」と先延ばしにしていた方こそ、今が行動のタイミングかもしれません。

でも、ご安心ください。

OFPSでは、相続後の手続きはもちろん、相続前の「準備段階」から丁寧にサポートしています。

相続後のよくあるご相談

- 実家の名義が親のまま。登記ってどうするの?

- 空き家になった家を売却したいけど、兄弟と意見が合わない

- 名義変更・相続税・管理のこと、全部まとめて相談したい

- 相続税が払えず、家を手放さなければならないかもしれない

登記・売却・税務・管理・家族の合意形成…それぞれ別の専門家に相談するのは大変です。

OFPSでは、各分野の専門家と連携しながら、あなたのケースにあわせてワンストップで対応します。

「誰かにすべて話して、整理したい」

そんなお気持ちを、まず私たちにお聞かせください。

相続前のうちにしておくと安心なこと

- 不動産の評価額を知っておく(税金の予測が立てられる)

- 遺言書を作成し、誰に渡すか明確にしておく

- 空き家や共有名義のトラブルを防ぐための設計を考える

- 生前贈与や信託の活用など、節税対策を準備する

- 家族で「実家をどうするか」を話すきっかけをつくる

元気なうちに、きちんと話しておけばよかった──

そうおっしゃる方は、とても多いです。

話しにくいことだからこそ、誰かが“きっかけ”をつくることが大切です。

私たちは、専門家としてだけでなく、家族の会話をそっと後押しする役割も担います。

相続のこと、不動産のこと、どちらもひとりで抱えなくて大丈夫です

不動産の相続は、“財産”としての価値だけでなく、

“家族の思い出”や“関係性”も一緒に受け継ぐ、繊細な手続きです。

だからこそ、登記や税金の知識だけでなく、

気持ちに寄り添ったサポートが必要だと私たちは考えています。

何から始めればいいか分からない。

誰に相談すればいいかも分からない。

その不安ごと、丸ごと私たちにご相談ください。

よくあるご相談内容|「これ、うちと同じかも…」と感じたらご相談ください

不動産を相続すると、何をどこから始めればいいのか分からないまま、月日だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

ここでは、実際によくいただくご相談事例を、少しだけご紹介します。

ケース① 名義変更をせず、親の名義のままにしていたら…

「父が亡くなって3年。実家は空き家のまま、名義も父のまま…。

税金の通知は届くけど、特に困ってないから大丈夫かなと思っていました。」

しかし、法改正により、相続登記は義務化されました(2024年4月〜)。

このまま放置していると、将来「売れない」「貸せない」「手続きが複雑化する」などのリスクが高まります。

▶ 解決サポート:

OFPSでは、必要書類の整理から登記完了までを司法書士と連携して一括サポート。

「登記って難しそう…」という方も、安心してご相談ください。

ケース② 空き家の維持費が想像以上だった…

「誰も住まない実家の管理、月に1回見に行くのも大変で…。

草は伸びるし、郵便物はたまるし、気づけばシロアリまで…。」

空き家には、固定資産税のほか、管理費・修繕費・火災保険など、意外とコストがかかります。

放置が続くと近隣トラブルや倒壊のリスクも。

▶ 解決サポート:

空き家管理プランのご提案や、早期の売却・活用(賃貸・シェアスペース等)のご相談も承ります。

費用対効果を一緒に考えましょう。

ケース③ 売却か賃貸かで迷っている

「いまは空き家。でも思い出もあるし、売るのは少し寂しい…。

でも、維持するにも費用がかかるし、将来的に子どもが戻るかも分からない。」

▶ 解決サポート:

・「今すぐ売る」だけが答えではありません。

・資産価値の試算+将来の選択肢を明確にし、「いま何を決めておくべきか」を整理します。

・一時的に賃貸に出す、建物を残して土地だけ活用する等、柔軟なご提案が可能です。

ケース④ 兄弟で共有名義になっていて話がまとまらない

「3人きょうだいで実家を相続。でも、誰も住まないし、

名義を共有にしたものの、結局誰も動かなくなってしまって…。」

共有名義は、誰か1人が売りたくても、他の同意がなければ動かせません。

時間が経つほど、意見が分かれ、関係もこじれるリスクがあります。

▶ 解決サポート:

・意見が分かれがちなケースでも、第三者が入ることで整理が進みます。

・売却・持ち分の整理・代償分割など、中立な立場でご提案いたします。

ケース⑤ “負動産”になってしまった実家や土地

「田舎の山林を相続したけど、使い道がないし、誰も住まない。」

「建物も古くて価値はゼロ。でも固定資産税はかかる…。」

「売ろうと思ったけど、買い手が見つからず不動産会社にも断られた。」

不動産は本来「資産」のはずですが、維持費・管理負担・再建築不可などの条件が重なると、むしろ「負債」のように感じてしまうことがあります。

いわゆる“負動産(ふどうさん)”と呼ばれる状況です。

こうした物件は年々増えており、「相続したけど手放したい」「相続を放棄すべきか迷っている」といったご相談も少なくありません。

▶ 解決サポート:

- 相続放棄と名義放棄の違いを整理

- 役所への寄付・隣地への交渉など“処分の選択肢”を一緒に検討

- 売却が難しい場合でも、管理や一時的な活用をご提案

- 相続登記義務化による罰則リスク(放置)を防ぐための緊急対応も

📌「どうしようもない土地だと思っていたけれど、相談して初めて“選べること”が分かった」

そんなお声をたくさんいただいています。

▶ 「これ、引き継ぐしかないの?」と感じたら、まずはお気軽にお話しください。

▶ 手放す・活かす・整理する…あなたに合った方法が見つかるかもしれません。

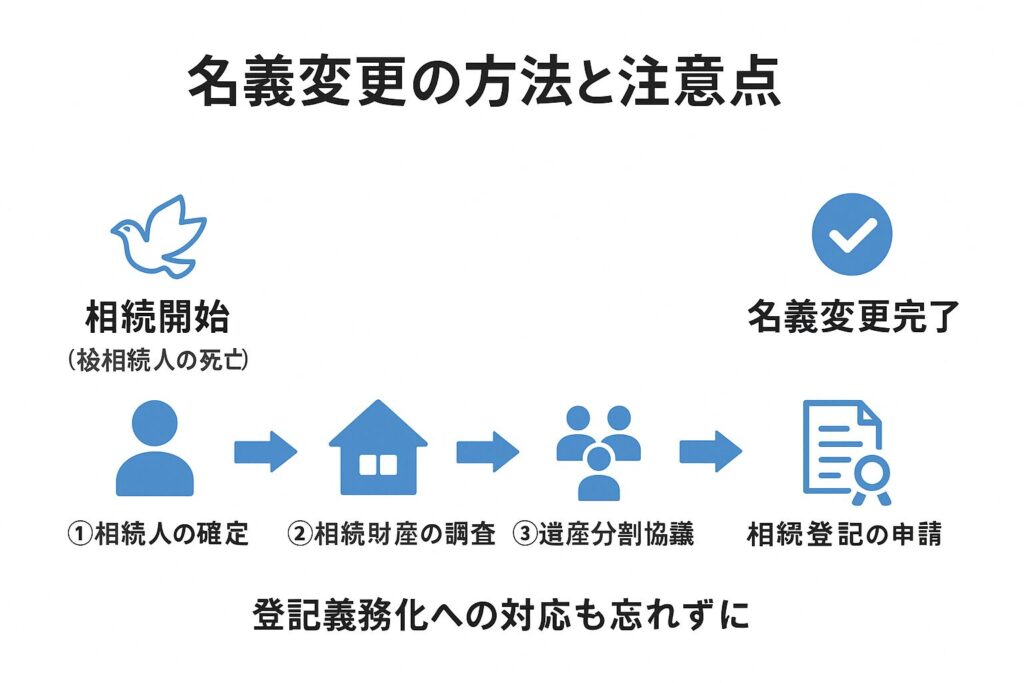

名義変更の方法と注意点|不動産相続の最初の大切なステップです

不動産を相続した場合、まず最初に必要なのが「名義変更(相続登記)」です。

「急がなくてもいいのでは?」と思われがちですが、2024年4月からは相続登記が義務化され、「放置していると過料(10万円以下)」のリスクも。

手続きを進めるためには、正しい方法と注意点を知っておくことが大切です。

名義変更(相続登記)の流れ

🕊 相続開始(被相続人の死亡)

↓

① 相続人の確定

↓

② 相続財産の調査(不動産の内容・評価)

↓

③ 遺産分割協議(分け方の決定)

↓

④ 相続登記の申請(法務局へ提出)

↓

✅ 名義変更完了(登記完了証の取得)

📌 登記には相続人全員の同意や署名が必要になるケースもあります。

登記手続きに必要な主な書類

- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)

- 相続人全員の戸籍謄本・住民票

- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書

- 遺言書または遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 登記申請書(書式に沿った作成が必要)

📌 自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。

📌 書類に不備があると登記が受理されないことがあります。

—

2024年4月から相続登記は義務に!放置リスクに注意

「名義を変えないままにしておく」のは、これからは法律違反となります。

▶ 義務化の概要:

- 相続が発生した日から「3年以内」に登記申請が必要

- 期限を過ぎると「10万円以下の過料(罰金)」が科される可能性あり

- 正当な理由がない放置は、売却・賃貸・融資などにも支障をきたします

▶ よくある“放置パターン”:

- 兄弟で話し合いがまとまらない

- 遺言書がなく分割協議が進まない

- 相続人が多くて手続きが面倒

- 不動産の場所・価値がよく分からない

📌「まだ大丈夫」と思っているうちに、将来もっと複雑になることも。早めの対応がおすすめです。

OFPSの名義変更サポートでできること

- 必要書類の収集サポート(戸籍・評価証明など)

- 遺産分割協議書の作成・内容確認

- 登記申請書の作成・法務局への提出代行

- 司法書士と連携し、専門的な書類作成・代理手続きも可能

- 相続人の整理や不動産評価など、登記前の準備からまるごと対応

▶ 放置せず、今できる準備を始めませんか?

▶ 登記義務化の対応も含め、あなたの状況にあわせてご提案いたします。

不動産を「売却」か「賃貸」に出すか迷ったときに考えたいこと

「実家を相続したけれど、手放してしまって本当にいいのかな…?」 「空き家のまま置いておくのも不安。でも貸すって手間がかかりそう…」

不動産の相続後、多くの方が直面するのが“売却か賃貸か”という判断です。

不動産は、ただの資産ではなく、思い出や家族の記憶がつまった特別な場所。 だからこそ、「損をしない判断」だけでなく、「気持ちが納得できる選択」が大切です。

以下では、経済面・感情面・将来の見通しから、それぞれの選択肢を整理するヒントをご紹介します。

経済面から見た売却と賃貸の違い(比較表)

| 判断軸 | 売却する場合 | 賃貸に出す場合 |

|---|---|---|

| 初期コスト | 仲介手数料、測量・登記、解体、リフォームなど | 修繕・設備更新、管理会社との契約など |

| 維持コスト | 基本なし(売却後は所有者変更) | 固定資産税、保険料、修繕、空室時の対応など |

| 得られる収入 | 売却益(譲渡所得)としてまとまった金額 | 家賃収入として継続的な収入が得られる |

| 税金の違い | 譲渡所得税が発生する可能性 | 家賃収入に対して所得税・住民税が発生 |

| 相続税対策の視点 | 売却益で相続税の納税資金を確保しやすい | 貸付により相続税評価額を下げられる可能性あり |

📌 一時的に貸してから後に売却するという選択も可能です。その場合は契約形態(定期借家など)に注意が必要です。

感情面から見た判断軸

- 「親が建てた家を手放すのは気が引ける」

- 「空き家のままにしていても老朽化が進むし…」

- 「将来、子どもが使う可能性があるかも」

- 「兄弟の中で意見が割れていて話が進まない」

相続した不動産には、単なる数字では測れない“想い”がつまっています。 だからこそ、「売却すればすぐに現金化できる」というメリットだけで決めるのではなく、 「家族が納得できる形」を一緒に探すことが大切です。

判断に迷ったときに整理したい5つの視点

- 5年後・10年後にこの不動産をどうしていたいか(維持?売却?)

- 維持費や管理手間はどれくらいかかるのか

- 現時点で資金が必要か(相続税の納税や生活費など)

- 家族や兄弟との意見はそろっているか

- 相続人の中で誰が動ける状況にあるか

この5つを一緒に考えるだけでも、「どうしたいか」が見えてくる方が多くいらっしゃいます。

OFPSでは、どちらが正解かを押し付けることはありません。

私たちは、「売ったほうがいい」「貸したほうが得」という一方的な提案はしません。

あなたとご家族の気持ちに寄り添いながら、

- 不動産価値の査定

- 収支シミュレーション(売却・賃貸それぞれ)

- 家族間の合意形成のサポート

- 具体的な手続きや契約のご案内(不動産会社・司法書士など連携)

などを通じて、“納得できる判断”を一緒に探すサポートをいたします。

▶ 感情と現実のバランスをとりながら、後悔のない判断を一緒に考えましょう。

▶ 一度話すだけで「気持ちが軽くなった」と言ってくださる方がたくさんいます。

空き家の管理と活用|“いつかやろう”が、いちばんのリスクです

「実家を相続したけれど、誰も住む予定がなくて…」 「売却するにはまだ気持ちの整理がつかないし、貸すのもなんとなく不安」

そんな想いのまま、空き家になった実家や土地を“とりあえず放置”している方は少なくありません。

でも実は、空き家には“想像以上のコストとリスク”があるのです。

- 雑草や外壁の劣化で近隣トラブルに

- 郵便物のたまりによる空き巣や火災の危険

- 台風・大雪など災害時の損壊リスク

- 固定資産税の優遇措置が解除される「特定空家」指定

さらに、2024年からは「相続登記義務化」により、名義を放置したままだと過料(10万円以下)を科されることも。

“まだ使うかもしれない”“残したいけど維持が大変”… そんな空き家こそ、「活かす」「守る」「手放す」を丁寧に考える必要があります。

空き家の管理方法|今すぐできる最低限の“守る”対策

▶ 管理代行サービスの利用(月1回〜)

- 郵便物の回収・通気・通水・雨漏りチェックなど

- 室内・外観写真つき報告書が届く安心プラン

- 地元密着型の業者と提携でコストも明朗

▶ 火災・自然災害への備え

- 空き家専用火災保険で万が一に備える

- 台風や大雪が多い地域では必須の対策

▶ 空き家活用を視野に入れた“仮住まい化”

- 将来的な売却や賃貸に向けて、軽いリフォームや清掃を事前に準備

📌 空き家管理だけでご相談いただく方も増えています。「しばらくは使わないが、荒らしたくない」というお声が多数です。

活用アイデアいろいろ|「使ってもらう」ことで空き家に価値を戻す

「貸す」「売る」だけではない、新しい空き家の活かし方もあります:

✅ 駐車場・月極スペースとして一部利用

✅ 週末貸し・短期滞在(マンスリー・民泊)

✅ コミュニティスペース/子育て支援施設/カフェ・シェアスペース

✅ 家庭菜園付きで貸し出し(地域の高齢者や移住者に人気)

✅ 空き家バンクに登録し、自治体とマッチング

✅ リノベーション付き賃貸(借主が改装可能な契約形態)

地域や家の状態、将来設計に合わせて“最適な使い方”は変わってきます。

「活用する」と決めなくても、 「将来どうするかを考えておく」だけでも、大きな前進です。

OFPSの空き家・不動産コンサルでできること|あなたに合った「選択肢」をご提案

不動産の専門家というと「すぐ売るように言われそう…」と不安な方も多いのですが、 私たちは“無理に決めさせない”コンサルティングを大切にしています。

一人ひとりの事情にあわせて、次のようなご相談をよくお受けしています:

- 今は売るつもりはないが、将来的に価値を保ちたい

- 空き家管理の負担を軽くしたい(費用を抑えたい)

- 活用する場合と、手放す場合の比較をしてみたい

- 家族と話し合いたいが、どう切り出していいかわからない

- 近所とのトラブルを避けたい(景観・管理・草木など)

- 「家族信託」や「法人所有」に切り替えるべきか迷っている

- 売るとしたらいくらになる?貸すとどれくらい収益になる?

✅ 売却だけでなく「どうすれば残せるか」も含めたご提案

✅ 司法書士・税理士・建築士と連携した実行サポート

✅ 家族構成・地域事情を踏まえた“現実的な選択肢”を提示

▶ 空き家は「放置」より「少し考える」だけでも安心が違います。

▶ 後回しにしていた不安を、一緒に整理してみませんか?

不動産活用・土地活用のご提案|「使っていない土地」が、未来の資産に変わるかもしれません

「親から土地を相続したけれど、どう活用すればいいか分からない」

「建物を壊した後の更地、何もせずに固定資産税だけ払っている」

「狭小地・変形地・市街化調整区域…うちの土地には価値がない?」

そんなお悩みを抱える方が、実はとても多いです。

しかし、不動産は「使ってこそ価値が出るもの」。

今すぐ売らなくても、「人に貸す」「小さく活かす」という方法なら、税負担を減らしたり、将来的な収益につなげることも可能です。

活用方法① 太陽光発電|初期投資で安定収入を目指す

- 日当たりがよく、30坪以上ある土地なら検討価値あり

- 売電収入(月額数万円〜)+税制優遇も

- 20年間の固定買取制度など、収支が読みやすい

- 初期費用はかかるが、リース契約や共同投資などの方法もあり

▶ 注意点:日照条件/系統接続の有無/市街化調整区域の場合の制限

活用方法② 駐車場・コインパーキング|狭小地でも収益化できる定番

- 10坪前後からでも可能(軽自動車用など)

- アスファルト舗装せずに「砂利貸し」から始めることも可能

- 住宅街・駅前・病院や商業施設周辺は需要が安定

- 初期投資が少なく、相続後すぐに収益化しやすい

▶ 注意点:地盤の整備、月極契約とコイン式の選択、機械設備の維持コストなど

活用方法③ 定期借地|長期貸しで安定収入を確保したい方へ

- 50年・60年などの長期で土地を貸すことで、売却せずに安定収入

- 建物所有者が借主のため、土地オーナーは管理負担が少ない

- 相続税対策にも活用できる(土地評価が下がることも)

▶ 注意点:契約期間中は自由に売却・転用できない/地主・借主の権利バランス

—

活用方法④ 市街化調整区域の土地|建築が難しい土地も活かせる?

「家が建てられないから使い道がない」と思われがちな調整区域の土地も、工夫次第で活用可能です。

- 太陽光発電用地としての利用(用途制限クリアできる場合)

- 農地・資材置き場・家庭菜園用として地元とマッチング

- 自治体の「特区」「移住支援施策」などに該当するエリアは再開発チャンスも

▶ 注意点:都市計画法の制限、既存建物の有無、農地転用など要チェック

—

活用を考えるうえで大切なポイント

- その土地の「立地特性」「接道状況」「地目」「制限」などをしっかり調査すること

- 現在の所有目的(収益/維持/相続対策/一時保有)を明確にすること

- 活用には「初期費用をかけるタイプ」と「低コストで始めるタイプ」があること

- 税務・登記・近隣対応までトータルで考えて進めること

—

OFPSの不動産・土地活用サポートでできること

- 現地確認+用途可能性の診断レポート作成

- 不動産会社/税理士/司法書士/行政書士との連携

- 活用別の「収支シミュレーション」

- 相続対策をふまえた土地整理プランの設計

- 家族会議に向けた「活用案比較資料」の作成支援

▶ 土地を持っているだけで終わらせず、「どう活かすか」一緒に考えてみませんか?

▶ 小さな活用から始めたい方も歓迎です。お気軽にご相談ください。

賃貸事業の承継支援|「家賃収入」を“安心して引き継ぐ”ために

「親がアパートを所有しているけど、管理はほとんど任せきり」

「将来的に自分が継ぐと思うと、ちょっと不安…」

「高齢の親が“そろそろ引退したい”と言っているが、どう進めれば?」

このように、親から賃貸物件を相続または贈与される予定の方からのご相談が年々増えています。

アパート・貸家・月極駐車場などの「賃貸事業」は、

相続=単なる“所有”ではなく、“事業の承継”という視点がとても重要です。

なぜ「賃貸事業」は“承継対策”が必要なの?

- 入居者との契約関係が続いている(相続後も管理責任が発生)

- 家賃収入がある=事業的な視点での会計管理・税務対応が必要

- 修繕・更新・空室リスクなど「管理」のノウハウが必要

- 相続時に「高額評価」される可能性(相続税対策も重要)

つまり、「物件をそのまま相続」では、引き継いだ側が苦労してしまうケースが多いのです。

—

承継対策① 管理会社との契約の見直し・引き継ぎ

▶ オーナーが高齢化している場合は、入居者管理や修繕対応などを管理会社に任せておくことで、子世代の負担を軽減できます。

- 緊急連絡対応や賃料回収なども代行

- 管理費用の見直しや、将来的な継承契約の検討も可能

- 家族が関わる頻度を減らしながら“事業継続”が可能に

📌 「誰が引き継いでも困らない仕組み作り」が管理会社との連携の要です。

—

承継対策② 賃貸事業の法人化を検討する

▶ 個人で賃貸事業を営んでいる場合、「法人化」によって以下のようなメリットが得られる可能性があります。

- 所得分散による節税効果(役員報酬)

- 相続・贈与時に株式としての承継が可能(不動産ではなく法人ごと)

- 修繕・運営・財務管理を法人として整備しやすい

- 将来的に外部管理者へ譲渡する選択肢もできる

📌 法人化にはメリット・デメリットがあり、物件規模・家賃収入額によって慎重な判断が必要です。OFPSでは税理士・司法書士と連携してアドバイスいたします。

承継対策③ 家族信託の活用

▶「親の判断能力が心配」「万が一、認知症になったらどうなる?」

そんな不安がある場合、信託契約を活用することで、事前に“運用権限”を次世代に引き継ぐことが可能です。

- 所有者は親のまま、運用・契約行為は子が代行

- 成年後見制度よりも柔軟・長期的に管理可能

- 複数物件・家族間の合意形成をしやすくなる

📌 特に高齢のオーナーが複数物件を所有している場合、早めの信託設計が重要です。

よくあるお悩みとご相談例

- 親が高齢で管理が不安。何をどう整理すべき?

- 兄弟の中で誰が継ぐか決まっていない

- 所有者は親のままだけど、すでに自分が対応している

- 将来の相続税が心配(評価額が高い)

- アパートを子どもに継がせるか、売却するか迷っている

OFPSの賃貸事業 承継サポート内容

- 所有・管理状況の整理シート作成(ヒアリング)

- 家族内引き継ぎプラン/法人化シミュレーション

- 管理会社の紹介/契約調整支援

- 家族信託設計のサポート(信託契約・公証手続き)

- 相続・贈与・売却の選択肢の比較資料作成

▶ 家賃収入は“ありがたい”だけじゃなく、“責任も伴う”資産です。

▶ 後悔のない引き継ぎに向けて、早めの準備を一緒に始めましょう。

不動産コンサルティングとは?

ご家族・財産・未来のバランスを見ながら、“最適な判断”を一緒に考える専門家です

「この土地、売ったほうがいいのかな?」

「親の家、相続して残すべき? それとも貸すべき?」

「不動産のこと、どこに相談していいか分からない…」

そんなときに頼れるのが「不動産コンサルタント」です。

私たちOFPSの不動産コンサルティングは──

❶ 一つの会社の都合で動かない「中立的な立場」

❷ 相続・終活・不動産の“全体像”をふまえた提案

❸ 弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士など専門家との強力な連携

を大切にしながら、お客様とご家族にとっての「ちょうどいい答え」を一緒に考えるスタンスを大切にしています。

宅建士資格だけの“自称コンサルタント”ではありません

現在、日本では「不動産コンサルタント」と名乗ることに資格制限はありません。

そのため、宅建士資格だけを保有しながら「不動産コンサルタント」を名乗るケースも多くあります。

しかし、OFPSでは──

▶ 日本で唯一、公的機関(国土交通省後援)が認定する

▶ 不動産の専門知識と実務経験を備えた上級資格

▶ 相続・税務・法律・不動産活用まで横断的に支援できる

「不動産コンサルティングマスター」

(公益財団法人 不動産流通推進センター認定)

の有資格者が、すべてのご相談に対応いたします。

🔗 資格の詳細はこちら(公式サイト):

https://www.retpc.jp/qualification/consultingmaster/

これは全国でも数少ない専門家であり、不動産業者水準での支援が可能です。

「不動産会社」とはどう違うの?

不動産会社:

▶ 物件の売却・購入・賃貸の“仲介”が主な業務

▶ 「売る・貸す」が前提で話が進みやすい

不動産コンサルタント(私たちOFPS):

▶ そもそも「動かすべきかどうか?」から一緒に考えます

▶ 必要があれば売却・活用もご提案しますが、押し売りは一切なし

▶ 相続・税金・登記・管理・信託など、広い視点からトータルにサポートします

こんな方に選ばれています

- 相続後の不動産を売るか貸すかで迷っている

- 親の家を兄弟でどう分けるか話し合いたい

- どの専門家に相談すべきか分からない

- 税金・名義・管理・登記…全体像が見えず混乱している

- 不動産の有効活用をしたいが、何が合っているか分からない

▶ 売却よりも、“どう残すか”“どう守るか”の視点でご提案します

▶ 中立的で、誠実なコンサルティングをご希望の方は、ぜひ一度ご相談ください

よくある質問(FAQ)|「これ、実は聞けなかった…」をわかりやすく解説します

不動産や相続のことって、なんとなく人には聞きづらいもの。

ここでは実際に多く寄せられるご質問を、やさしく・丁寧にご説明します。

Q1. 相続した不動産の名義変更(相続登記)には期限がありますか?

A. はい。2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートしました。

不動産を相続したら、相続が発生してから「3年以内」に登記申請を行う必要があります。

これを怠ると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

📌 相続人が複数いる場合や、分割がまとまっていない場合でも、まずは状況整理から進めましょう。

Q2. 不動産を売却したい場合、相談から売却完了までどれくらいかかりますか?

A. 一般的には、相談から売却完了まで2〜4か月程度が目安です。

ただし、以下の条件によって大きく前後します:

- 相続登記や名義変更が済んでいるか

- 不動産の所在地や状態(市街地・空き家・農地など)

- 複数の相続人の同意が得られているかどうか

▶ OFPSでは「売却前の準備チェックリスト」や「簡易査定」も無料で行っています。

Q3. 活用したい土地が「市街化調整区域」にあるのですが、使い道はありますか?

A. 市街化調整区域でも、活用できる方法はあります。

たとえば太陽光発電、資材置き場、家庭菜園用地、地元企業とのマッチングなど。

ただし、都市計画法による制限があるため、事前の用途確認が必須です。

▶ OFPSでは、該当地域の制限調査・役所への確認も代行可能です。

Q4. 空き家になった実家、しばらく放置していても大丈夫ですか?

A. 放置には大きなリスクがあります。

たとえば、建物の劣化・倒壊リスク、近隣トラブル、特定空家指定による固定資産税の増額など。

また、郵便物の放置や草木の繁茂で空き巣被害も報告されています。

▶ 管理代行や短期貸しなど、活用までの中間策をご提案しています。

Q5. 相続や活用のこと、家族でどう話せばいいか分からなくて…

A. そのお気持ち、とてもよくわかります。

相続や不動産の話は、「お金」や「感情」が関わるため、最初の一言が難しいものです。

OFPSでは、家族会議の進め方や「話しやすい順番」「資料のつくり方」もサポートしています。

▶「話しづらいことこそ、第三者をうまく使う」のがコツです。

▶ 初めてのご相談でも、気軽にご連絡いただけるようスタッフ一同お待ちしています。

まずは無料相談・資産診断へ

あなたの不動産、どう活かせるか一緒に考えてみませんか?

「親から引き継いだ不動産、どうしたらいいかわからない」

「固定資産税を払い続けているだけで、本当にこれでいいのか不安」

「売却、貸す、残す… いろんな選択肢があって決めきれない」

そんなときこそ、私たちにお話しください。

OFPSでは、不動産評価・活用相談・相続整理・名義確認など、幅広いテーマに対応。

宅建士だけでなく、不動産コンサルティングマスターの有資格者が中立の立場でアドバイスします。

不動産の「価値」と「未来」を、一緒に整理してみましょう。

📌 無料でできること(一例):

- 現在の不動産評価額の目安をチェック

- 売却・賃貸・相続・活用の可能性を一覧で診断

- 家族構成や将来の不安にあわせた相談内容の整理

- どこに相談してよいかわからない方向けの「方向づけ」

▶ 一歩踏み出せば、ぐっと不安が軽くなるはずです。

▶ 今すぐ、無料で未来の選択肢を見える化してみませんか?