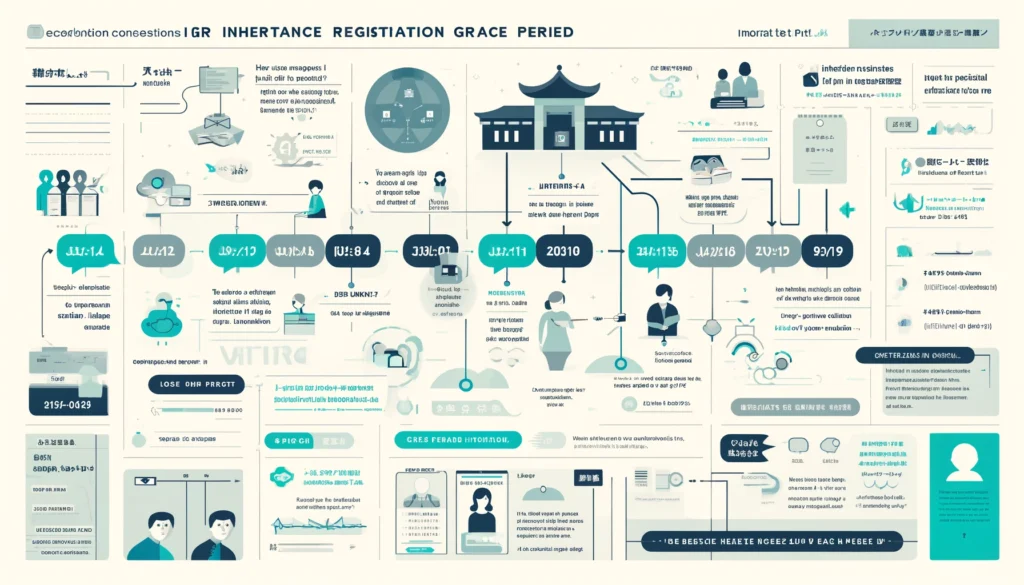

2024年4月1日から施行される相続登記義務化に伴い、多くの相続人が新たな規定に直面します。この記事では、相続登記義務化猶予期間とその適用範囲、特に相続登記義務化 過去分への影響について詳しく解説します。また、相続登記を怠った場合の具体的な影響について、「相続登記義務化 しないとどうなる」のセクションで説明する予定です。

さらに、相続登記義務化 経過措置と相続登記義務化 簡素化の手順を明確にし、法務省が定めた新しいルールの下での手続きを容易にします。相続登記義務化 費用の詳細と、制度をスムーズに運用するための方法も提供し、相続登記義務化 問題点や相続登記義務化 相続放棄との関係についても触れていきます。

この記事を通じて、相続登記の義務化がどのように影響を及ぼすのか、どのように準備すればよいのかを理解し、必要な手続きを進めるためのガイダンスを提供します。

この記事のポイント

- 相続登記義務化が2024年4月1日から始まり、どのような影響があるか。

- 法施行前に始まった相続案件に対する猶予期間とその詳細。

- 相続登記を行わない場合に課される法的なペナルティやその条件。

- 義務化に伴う経過措置や簡素化された手続きの具体的な内容。

一般社団法人終活協議会認定資格 終活ガイド・心託コンシェルジュのお役立ちブログです。終活についてのご相談やサポートサービスをご提供しています。生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いさせていただいております。

・生活のサポートを含むサービス

『入院、介護施設入居に伴う身元保証(身元引受け)連帯保証』のご相談

・おひとりさまや、もしもの時に家族に負担をかけたくないあなたに

『葬儀、連絡、お墓、手続き、遺品整理、遺言、相談、公正証書の作成』のご相談

・今は元気だが歳を重ねても不安にならないために

老後資金や年金、貯金の不安のご相談、万一認知症やお体や生活環境に不自由が発生し、デイサービスや老人施設が必要となった際の選び方や準備金、入所の問題

上記のように簡単に気になる事を並べただけでもたくさんあり、終活は多岐にわたりますのでその方のご事情によって様々です。

私たちは、医療、介護、法律、金融をはじめお客様の様々なご事情に対応できる専門家チームが一丸となりお客様に寄り添いながら様々なご事情に合わせた適正なサービスをご提供し、生涯笑顔で過ごせる環境づくりをお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。

終活・相続 お悩みご相談事例

- 相続人に長い間連絡が取れない人がいる

- 相続人の仲が悪い

- 今依頼している弁護士・税理士等が親身に対応してくれない

- 財産が何があるのかよくわからない

- 再婚している

- 誰も使っていない不動産がある

- 子供がいない

- 相続する人に『障害』『未成年』『認知』等の人がいる

- 誰にも相談せずに作った遺言がある

- 相続税がかかるのか全く分からない

他にもたくさんお気軽に相談いただいて解決しております。

『もっと早く相談すればよかった』とのありがたいお声をたくさんいただいております。

終活・相続

お気軽にご相談ください

- 何をしたら良いのかわからない

- エンディングノート・終活

- 老後資金・自宅売却の時期

- 資産活用対策・医療・介護

- 施設選び・生命保険・相続対策

- 遺言・葬儀・お墓・相続登記

- 相続発生後の対応や処理方法

- 信用できる士業への安全な橋渡し

その他なんでもお気軽にご相談ください!

営業時間 10:00-18:00(日・祝日除く)

相続登記義務化猶予期間とは何か?

相続登記義務化 経過措置の概要

相続登記義務化に伴う経過措置は、2024年4月1日から施行される新しい制度に適応するためのものです。この経過措置は、法律が適用される前に開始された相続案件にも影響を及ぼします。具体的には、改正法施行日より前に相続が発生していた場合でも、所有権移転の登記を申請する義務があります。

この措置により、所有者が明確にならない問題を解消しようとする法の趣旨に基づき、相続人は相続を知った日から3年以内に登記を完了させる必要があります。ただし、これは相続登記を知った日が法改正施行日以降の場合に限られます。つまり、2024年4月1日以前に相続が発生し、かつその事実を知っていた場合は、この義務からは免除されます。

しかし、2024年4月1日以降に相続の事実を知った場合は、無条件に3年以内の登記が義務付けられます。これに違反した場合は、最大で10万円の過料が課されることになるため、注意が必要です。

経過措置の重要性は、所有者不明土地の増加を抑え、不動産取引の安全性を高めるために非常に大きなものです。すべての相続人がこれらの期限と要件を理解し、適切に対応することが求められています。

相続登記義務化 過去分の適用範囲

相続登記義務化の適用範囲には、2024年4月1日の法施行以前に発生した相続案件も含まれます。この点が新しい規定の中でも特に注意を要する部分です。具体的には、法施行日前に相続が開始されていた場合でも、相続人は発生した相続について3年間の猶予期間内に登記を行う義務が課せられます。

たとえば、2023年に相続が発生した場合、2024年4月1日の施行日が適用開始日となりますが、相続人は2027年3月31日までに登記を完了させる必要があります。この期間を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

この規定の導入目的は、登記簿上の情報を現状に即して更新し、所有者不明の土地問題を解決することにあります。従って、相続財産に不動産が含まれている場合、相続人は遺産分割協議の有無にかかわらず、積極的に登記手続きを進めるべきです。

この義務化は、不動産の正確な所有権情報を保持することにより、将来的な取引の安全を保証し、相続による紛争のリスクを低減します。相続人は、適用範囲を正しく理解し、期限内に手続きを行うことが重要です。

相続登記義務化 しないとどうなるのか

相続登記を怠った場合の影響は、具体的に法的なペナルティとして表れます。2024年4月1日以降、相続が発生した際、相続人は知った日から3年以内に所有権移転の登記を行わなければならないと法律で定められています。この期間内に登記を完了しない場合、最大10万円の過料が科されることになります。

この制度は、不動産取引の透明性を高めると共に、所有者不明の土地の問題を防ぐために導入されました。登記を行うことで、不動産の正確な所有者情報が登記簿に記載され、法的な保護を受けやすくなります。しかし、登記を怠ると、不動産の売買や遺産分割が困難になるだけでなく、行政からの指導や罰則が加えられる可能性が高くなります。

また、登記を行わないことで、相続人間での紛争が生じるリスクも高まります。相続人が誰であるか明確にならないため、不動産の管理が適切に行われなかったり、未来の相続時に問題が複雑化することも考えられます。

法的義務を遵守し、適切な手続きを取ることで、これらの問題を未然に防ぐことが可能です。相続登記は単なる形式的な手続きではなく、相続人の権利を守り、不動産の正しい扱いを確保するための重要なステップなのです。

相続登記義務化 費用とはどれくらい?

相続登記の義務化に伴い、多くの相続人が気になるのは登記にかかる費用です。具体的に、相続登記の費用は、登記する不動産の種類や価値、さらには地域によって異なる場合がありますが、いくつかの基本的なコストについては概算を出すことが可能です。

通常、相続登記の費用は登録免許税と司法書士への報酬で構成されます。登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算され、その税率は不動産の価値の0.4%です。例えば、3,000万円の不動産であれば、登録免許税は約12万円となります。

司法書士の報酬については、地域や事務所によって差があるため一概に言えませんが、一般的には相続登記で20万円から30万円程度が相場です。この費用には、必要な書類の取得や登記申請手続きが含まれます。

また、相続登記を行う際には戸籍謄本や遺産分割協議書など、登記に必要な書類の取得費用も考慮する必要があります。これらの文書を取得するための費用は、一件あたり数百円から数千円ですが、必要な書類の数によって総額は変動します。

相続登記をスムーズに行うためには、これらの費用を事前に把握し、準備を整えておくことが重要です。費用が高額に感じる場合は、事前に複数の司法書士に見積もりを依頼することで、より適切なサービスを選択することが可能です。

相続登記義務化 簡素化された手続きの詳細

相続登記の義務化に伴い、手続きの簡素化が進められています。これにより、相続人が直面する手続きの負担が軽減されることが期待されます。具体的には、以下のような改善が加えられています。

まず、相続登記においてオンライン申請が可能となりました。これにより、法務局に出向くことなく、自宅やオフィスから登記申請ができるようになり、地理的な制約が大幅に減少します。オンライン申請のシステムを通じて、必要な書類を電子的に提出し、手続きを進めることが可能です。

また、相続人申告登記という新しい制度が導入されました。この制度では、相続人のうち一人が申告することで、相続登記が完了するとみなされます。これにより、全相続人が一堂に会して手続きを行う必要がなくなり、特に遺産分割が困難な場合や相続人が多数いる場合に手続きが簡略化されます。

さらに、必要書類の数が削減され、提出が簡単になりました。たとえば、相続登記に必要な戸籍謄本の提出が、法務局での閲覧が可能になることで省略できる場合があります。これにより、書類収集にかかる時間とコストが減少します。

これらの改善は、相続登記の手続きをより迅速かつ効率的に行うことを目的としています。相続が発生した際には、これら簡素化された新しい手続きを利用することで、手続きのストレスを大幅に軽減することができます。

相続登記義務化 問題点と対策

相続登記義務化には多くのメリットがある一方で、いくつかの問題点が指摘されています。これらの問題に対する対策も進められており、相続人が直面する可能性のある課題を軽減するための工夫が行われています。

一つの問題点は、相続が発生するとすぐに全ての相続人が情報を共有し、協力して登記を完了させなければならないというプレッシャーです。特に、相続人間の関係が複雑であったり、遺産分割協議が難航している場合、3年の猶予期間内に登記を終えることが困難になる場合があります。この問題に対処するため、相続人申告登記という制度が導入されました。これは、遺産分割が未完了であっても、相続人の一人が申告することで、一時的に登記義務を満たしたとみなされる制度です。

もう一つの問題点は、費用の負担です。相続登記には登録免許税や司法書士への報酬が必要であり、これが相続人の経済的負担となることがあります。特に価値の高い不動産の場合、費用が高額になる可能性があります。これに対する対策として、無料または低コストの法律相談を提供する自治体やNPO法人が増えています。これにより、相続登記の手続きに関する正しい情報を得やすくなり、費用削減の相談も可能です。

また、デジタル化の推進も問題解決に寄与しています。オンラインでの手続きが可能になることで、書類の郵送費用や時間の節約が見込まれ、全体の費用負担を減少させることが期待されます。

これらの対策は、相続登記の義務化に伴う問題点を軽減し、相続人がよりスムーズに手続きを進められるようにするために重要です。相続登記が義務化されることで生じる課題を理解し、適切に対応することが、相続時の紛争を防ぎ、円滑な財産の移転を助けることにつながります。

法務省が示す相続登記義務化の具体策

相続登記 義務化 法務省の説明

法務省による相続登記義務化の説明は、相続に関連する法的な手続きをより透明かつ確実に行うためのものです。具体的には、2024年4月1日から相続登記が義務化されることとなり、相続人は不動産の所有権移転を確実に登記する必要があります。

法務省は、この義務化が「所有者不明土地の問題を解消するための重要な一歩」と位置づけています。所有者不明の土地は、公共の利用や市場での取引を困難にし、土地の有効活用を妨げる大きな原因となっています。この問題に対処するため、相続が発生した際には相続の開始を知った日から3年以内に登記を完了することが法律で定められました。

また、法務省では、相続登記を促進するためにデジタル手続きの導入や法的支援の提供を強化しています。これにより、相続人は手続きを容易に進めることができ、登記忘れによる法的リスクを減少させることができます。

法務省は、相続登記の義務化により、不動産の正確な管理が行われることで、土地の正確な評価や効率的な利用が進むと説明しています。これは経済全体の活性化にも寄与するとされており、そのためにも適切な登記が重要とされています。

このように、法務省は相続登記の義務化を通じて、土地の有効利用促進と法的なトラブルの未然防止を目指しています。相続人はこの新しい義務に注意し、適切に対応することが求められます。

相続登記義務化 経過措置の詳細

相続登記義務化における経過措置は、2024年4月1日に施行される新法の平滑な移行を支援するために設計されています。この措置は、特に施行日前に発生した相続案件に焦点を当てています。具体的には、相続登記の義務化が発表された後も、多くの相続人がその義務の存在を知らずに登記を怠っている可能性があるため、法務省はこれらのケースに対する特別な規定を設けました。

施行日前に発生した相続については、相続人が相続の開始を知った日から3年以内に登記を完了する必要があります。ただし、この3年の期限は、最新の法律が施行された2024年4月1日以降に開始されるため、最終期限は2027年3月31日となります。この猶予期間は、相続人が適切な措置を講じるために必要な時間を提供するものです。

また、経過措置の中には、相続人申告登記の導入も含まれています。これは、相続登記を行うために必要な書類が揃わない場合や遺産分割協議が長引いている場合に、相続人が一時的に申告することで過料の対象から逃れることができる制度です。この申告登記は、相続人が不動産を保有していることを法務局に通知することで完了し、後の正式な登記手続きを待つ間、法的な保護を提供します。

これらの経過措置は、相続登記の義務化に伴う突然の法的責任に直面することなく、相続人が適応できるようにするための重要な機能を果たしています。相続人はこの期間を利用して、必要な書類を準備し、適切な登記を行うことができます。

相続登記義務化 過去分への適用例

相続登記義務化における過去分への適用は、2024年4月1日以前に発生した相続にも及びます。具体的な例を挙げると、仮に2023年12月に親が亡くなり、子が不動産を相続した場合、この新しい義務化法律の適用を受けます。

このケースでは、子は相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を完了させる必要があります。これは、相続が発生した2023年12月から計算され、最終期限は2026年11月末になります。法律施行後の相続であっても、この3年間の猶予期間が設けられているため、相続人はこの期間内に登記手続きを行うことが求められます。

重要なのは、登記を怠った場合の法的責任です。期限内に登記を行わなければ、10万円以下の過料が課される可能性があります。このように、過去に遡って相続が発生していた場合でも、相続登記の義務化が適用され、適切な手続きが求められるのです。

相続登記義務化の導入は、登記簿上の所有権情報を最新の状態に保ち、不動産の透明な取引を促進するための措置です。この法的変更により、不動産の所有者が明確になり、所有者不明の土地問題の解消にも寄与することが期待されます。相続人は、新しい義務に適応し、必要な手続きを遵守することが求められます。

相続登記義務化における費用面の考慮

相続登記義務化に際して、費用面の考慮は避けて通れません。相続登記を行う際の費用は、登記の複雑さや不動産の種類、地域によって異なりますが、一般的なケースでは、登録免許税と司法書士報酬が主な費用となります。

登録免許税は、不動産の評価額に基づいて計算されます。たとえば、不動産の評価額が3,000万円の場合、登録免許税はその0.4%、つまり120,000円が必要です。これに加え、司法書士への報酬が発生します。司法書士報酬は一般的に、相続登記で5万円から10万円程度が相場ですが、遺産分割が複雑であればそれ以上になることもあります。

さらに、相続登記を簡素化し、費用を抑えるための「相続人申告登記」という制度も設けられています。この制度は、遺産分割協議が未定のままでも、相続人が一時的に登記を行うことができるもので、通常の相続登記よりも少ない書類で手続きが可能です。この申告登記により、一時的に法的保護を得ることができ、その後の正式な登記手続きに移行することができます。

重要なのは、相続登記を怠ると、不動産の売却や融資の際に問題が生じる可能性があります。さらに、2024年4月1日以降は適切な登記を行わないと最高10万円の過料が科されるため、これらの費用は避けられない支出と考えるべきです。相続人は、これらの費用に対して適切に予算を計画し、法的な義務を果たすことが求められています。

相続登記義務化に伴う簡素化された流れ

相続登記義務化の施行により、登記手続きが簡素化された新たな流れが導入されています。この簡素化は、相続登記の手続きをより迅速かつ効率的に行えるようにすることを目的としています。具体的には、相続人申告登記制度が導入されたことが大きな特徴です。

相続人申告登記は、遺産分割が未定のままでも、相続人が一時的に登記を行うことが可能です。この制度により、必要書類が大幅に減少し、相続人一人の申出だけで登記が行えるようになりました。たとえば、従来の相続登記では戸籍謄本や遺産分割協議書が必要でしたが、この新制度では申告書一枚で手続きが完了します。

この流れの中で、相続人は登記名義人の法定相続人であること、および不動産を相続した事実を申告することが求められます。法務局ではこの情報を受け、暫定的な登記を行い、後の遺産分割協議が完了した際に正式な登記に更新されます。

重要なのは、この新しい手続きが導入されたことで、相続登記における手間と時間が大幅に削減され、遺産分割協議が長引くケースでも登記を完了させることができるようになった点です。また、相続人申告登記は費用も低減されるため、経済的負担も軽減されます。

これにより、相続プロセスの中で登記手続きがスムーズに進むように設計されており、相続人が直面する可能性のある問題を事前に防ぐ助けとなります。

相続登記義務化と相続放棄の関係

相続登記義務化が施行されると、相続放棄に関しても注意が必要になります。2024年4月1日から、相続が発生した際には、相続人は知った日から3年以内に不動産の相続登記を行う必要があります。しかし、相続したくない負の財産が含まれている場合、相続放棄の選択肢が重要になります。

相続放棄は、裁判所に申し立てを行うことで、法律的に相続発生を無かったことにできる手続きです。これにより、相続人は相続財産に対する一切の権利を放棄し、同時に義務からも解放されます。相続放棄を行う期限は、相続の知らせを受けてから3ヶ月以内です。

相続登記義務化の下では、もし相続人が不動産を含む財産の相続を放棄する場合、登記義務の発生前に放棄の手続きを完了させることが重要です。放棄が遅れると、相続登記の義務が発生し、その結果として10万円以下の過料が科される可能性があります。

したがって、相続が発生した際には、不動産を含む財産の詳細を迅速に確認し、必要であれば相続放棄の手続きを速やかに行うことが求められます。このプロセスを理解し適切に対応することで、不必要な法的責任や負担を避けることが可能です。

相続放棄と登記義務化の関連性を理解することは、相続発生時の戦略的な対応を計画する上で不可欠です。これにより、相続人は自身の法的な権利を適切に管理し、意図しない責任を回避することができます。

相続登記義務化猶予期間のまとめ

- 相続登記義務化猶予期間は2024年4月1日から施行される

- 経過措置は改正法施行前に発生した相続にも適用される

- 改正法施行日より前の相続についても3年以内の登記義務がある

- 2024年4月1日以前に相続事実を知っていた場合は義務免除される可能性がある

- 2024年4月1日以降に相続事実を知った場合は3年以内に登記を完了させる必要がある

- 違反すると最大10万円の過料が課される

- 経過措置の目的は所有者不明土地問題の解消と不動産取引の安全性向上

- 適用範囲は法施行前に発生した相続にも及ぶ

- 法施行日前の相続でも相続人は3年の猶予期間内に登記義務がある

- 例として、2023年の相続でも2027年3月31日までに登記を完了する必要がある

- 登記簿の情報を現状に即して更新することが規定の主な目的

- 不動産の正確な所有権情報を保持することが法的トラブルのリスクを低減する

- 登記を怠ると不動産の売買や遺産分割が困難になる

- 相続登記義務化により法的なペナルティが具体的に設定されている

- 相続人は法的義務に注意し、期限内に登記手続きを行うことが重要

参考

・相続登記義務化過料毎年:何を知るべきかの全情報

・相続登記過料誰が払う?義務化の基本を解説

・不動産相続名義変更必要書類法務局の完全ガイド

・ゆうちょ銀行相続面倒を解消する手続きの全て

・相続認知症バレるとどうなる?対策方法を解説

・初心者向け相続年金確定申告入力のガイド

・相続手続き期限過ぎたらどうなる?解決策を紹介

・相続登記義務化未登記建物の罰則と正しい手続き

・遺骨ペンダント完全ガイド:選び方から意味まで

・遺骨ペンダント小さめで感じる故人との絆の大切さ

・遺骨ペンダントどこに売ってる?選び方とポイント

・家族信託手続きで知るべき3つのポイント

・家族信託後見人違い解説:4大メリットを知る

・家族信託費用自分で節約、5つの効果的方法

・家族信託手数料の相場を知る7つのコツ

・30代から始める終活エンディングノートのススメ

・エンディングノート何歳から書くべき?3つのポイント

・家族信託委託者死亡時の全手続きガイド5選

・家族信託後見人違い解説:4大メリットを知る

・家族信託認知症発症後の管理を効率化する4ステップ

お問い合わせ・60分無料相談

何をどうすればいいの?など初歩的な事でもまずはお話を聞かせてください。

エンディングノート・終活・老後資金・医療・介護・保険・相続・葬儀・お墓・その他

相談することによりお気持ちの整理が可能になります!お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはお気軽に!

大阪不動産・FPサービス株式会社

info@ofps.co.jp

TEL:050-3576-2951

投稿者プロフィール

-

ファイナンシャルプランナー・終活ガイド・

エンディングノート講師幅広いサポートが可能です!

終活・相続・事業承継・生命保険・老後資金のご相談の専門家です

不動産・リフォーム・ファイナンシャルプランニング・保険の見直し・終活・相続・家族信託・任意後見・遺言作成・生前整理・不用品買取・デイサービス・老人ホーム・お葬式・お墓他お悩み事すべてご対応可能なサービスをご準備しておりますので安心してお気軽にご相談ください。

最新の投稿

ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状

ペット2024-10-20ペットショップ売れ残りシーズーの運命と保護活動の現状 不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説

不動産購入・住宅ローン2024-10-16住宅ローン無職でも審査に通るための秘訣と注意点を解説 不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで

不動産2024-10-07マンション断水過ごし方のコツ:水の確保からトイレの使い方まで ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由

ペット2024-09-19ペット保険いらない知恵袋のまとめ:選び方と不要と感じる理由